প্রসঙ্গ-কথা

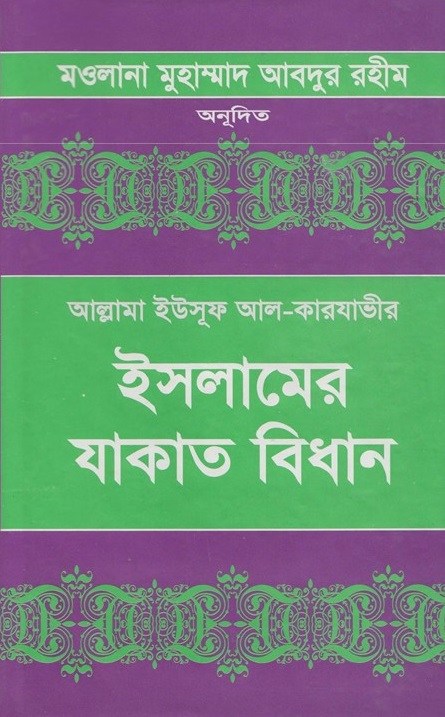

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, বিশেষত গরীব, নিঃস্ব ও অসহায় লোকদের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান নিঃসন্দেহে একটি কঠিন সমস্যা। এই সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থায় কিচু ‘কল্যাণধর্মী’ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু সে সব পদক্ষেপ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি। ফলে কল্যাণধর্মী বলে খ্যাত রাষ্ট্রগুলোতেও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচী এখনো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। দৃশ্যত কিছু কল্যাণধর্মী ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষ সে সব দেশে চরম দুরাবস্থার মধ্যে বসবাস করছে। ইসলাম আল্লাহ্র দেয়া এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় এক সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি ছাড়াও সামাজিক ন্যায়বিচারকে নিশ্চিত করার জন্যে যাকাত-এর একটি চ মৎকার কর্মসূচীর বিধান ছাড়াও সামাজিক ন্যায়বিচারকে নিশ্চিত করার জন্যে যাকাত-এর একটি চমৎকার কর্মসূচীর বিধান রাখা হয়েছে। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল লোকদের বাড়তি সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে যথাযথ বন্টন করাই এ কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলাবুহল্য, এটি যেমন একটি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, তেমনি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদতও। তাই পবিত্র কুরআনে বহুতর স্থানে নামায প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যাকাত প্রদানেরও আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যাকাত সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণার অভাবে এই কল্যাণময় ব্যবস্থাটি থেকে আমাদের সমাজ যথোচিতভাবে উপকৃত হতে পারছে না। আরব জাহানের স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও সপণ্ডিত আল্লাম ইউসুফ আল-কারযাভী প্রণীত ‘ফিক্হুয যাকাত’ নামক বিশাল গ্রন্থটি এদিক থেকে আমাদের জন্যে এক পরম সম্পদ। যাকাত আদায়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতগুলো অত্যন্ত পুংখানুপুংখভাবে বিবৃত করা হয়েছে দুই খণ্ডে বিভক্ত এই মূল্যবান গ্রন্থে। এ কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ‘ইসলামের যাকাত বিধান’ শিরোনামে এই অনন্য গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে সময়ের এক বিরাট দাবি পূরণ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থটির প্রকাশনায় ধারাবাহিকতা না থাকায় এর অপরিমেয় কল্যাণ থেকে যথোচিতভাবে উপকৃত হতে পারেননি আমদের বিদগ্ধ পাঠক সমাজ, বরং গত কয়েক বছর ধরে গ্রন্থটি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না বলে আগ্রহী পাঠকরা সরাসরি অভিযোগ করেছেন আমাদের কাছে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লামা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ)-এর গ্রন্থাবলী প্রকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত ‘খায়রুন প্রকাশনী’ এখন থেকে ‘ইসলামের যাকাত বিধান’ শীর্ষক গ্রন্থটির যথাযথ প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তদনুসারে বর্তমানে এর প্রথম খণ্ডটি সহৃদয় পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। এর দ্বিতীয় খণ্ডটিও যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে, ইনশাআল্লাহ। গ্রন্থটির এ সংস্করণে আমরা পূর্বেকার মুদ্রণ-প্রমাদগুলোর সংশোধনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এর অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পরিপাট্যকেও উন্নত করার ব্যাপারে যত্ন নেয়া হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থটির এ সংস্করণ পাঠকদের কাছে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ গ্রন্থকার ও অনুবাদককে এই অনন্য খেদমতের উত্তম প্রতিফল দান করুন, এটাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা। মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান চেয়ারম্যান, মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন ঢাকা: ১৩, এপ্রিল, ১৯৯৭ অনুবাদকের কথা ‘যাকাত’ দ্বীন-ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। কিন্তু এ বিষয়ে আধুনিক সমাজ ও অর্থনীতির দৃষ্টিতে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত গ্রন্থ উপমহাদেশের কোন ভাষায় ছিল না। তাই এ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করেছিলাম বহুদিন থেকে। তবে এ যুগের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও সুপণ্ডিত এবং কাতারের অধিবাসী আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী লিখিত ‘ফিকহুয্ যাকাত’ (আরবী*****) নামক আরবী গ্রন্থটির নাম শুনে আসছিলাম ১৯৬৯ সন থেকেই। কিন্তু দুই খণ্ডে বিভক্ত এই বিরাট গ্রন্থখানি পড়ার কোন সুযোগ তখন আমি পাই নি। এর দশ বছর পর ১৯৭৯ সনের রমযান মাসে এই গ্রন্থখানি আমি সর্বপ্রথম দেখতে পাই এবং তখনই আমি এর অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভীর এ এক অমর ও অতুলনীয় সৃষ্টি। আমার জানামাতে আরবী ভাষাযও এর সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নেই। বস্তুত ইসলামী জ্ঞান ও আদর্শের ক্ষে্রেত যাকাত যেমন মহান আল্লাহর একটি বিশেষ অবদান, দুনিয়ার বঞ্চিত মানবতার দারিদ্র্য মুক্তির জন্য যাকাতও এক অনন্য ও অনবদ্য ব্যবস্থা। এ বিষয়ে ব্যাপক ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এই গ্রন্থখানি এক মহামূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থখানি রচনা করে আল্লামা কারযাভী দ্বীন-ইসলামের এক অতুলনীয় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবঙ সেই সঙ্গে গোটা মুসলিম জাহানের মহাকল্যাণ সাধন করেছেন। আমি আশা করি, এই গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করে পাঠকবৃন্দ যাকাতের গুরুত্ব ও মানবতার কল্যাণে এর বিরাট ভূমিকার কথা সবিস্তারে জানতে পারবেন। এই বিরাট গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সম্পূর্ণ করে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের সম্মুখে পেশ করতে পারা আমার জন্যে একটি পরম সৌভাগ্যের ব্যাপারে এবং এজন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে নিবেদন করছি অশেষ শুকরিয়া। (মওলানা) মুহাম্মদ আবদুর রহীম মুস্তফা মনযিল ২০৮, নাখালপাড়া, ঢাকা ২৮-৮-১৪০২ হিজরী সূচীপত্র গ্রন্থকারের কথা কুরআনের তাফসীর লেখকগণের ভূমিকা মুহাদ্দিস ও হাদীসের ব্যাখ্যাকারদের ভূীমকা ফিকাহবিদদের কাজ ইসলামের অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ফিকাহ আলিমগণের কাজ আলোচনার পদ্ধতি ও ধরন মৌল উৎস নির্ধারণ ও তত্ত্ব সংগ্রহ আলোচনার বন্টন ও তার বিভিন্ন বিন্যাস তুলনামুলক আলোচনা ব্যাখ্যা ও কারণ প্রদর্শন যাচাই ও অগ্রাধিকার দান গ্রহণ, অগ্রাধিকার ও সত্য নির্ধারণে অবলম্বিত নিয়ম-নীতি সুদৃঢ় ইজমার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন সহীহ কিয়াস কার্যকরকরণ লক্ষ্য ও কল্যাণের গুরুত্ব স্বীকার আলোচনার পদ্ধতি যাতা ও সাদকার অর্থ ‘যাকাত’ শব্দের বিশ্লেষণ সাদকার অর্থ কুরআন মজীদে যাকাত প্রথম অধ্যায়ঃ যাকাত ওয়াজিব: ইসলামে তার স্থান শুরুর কথা প্রাচীণ সভ্যতার দারিদ্র সমাজ দারিদ্রের ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মের ভূমিকা আসমানী ধর্মসমূহের অবদান পর্যালোচনা দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের অবদান মক্কী যুগ থেকে কুরআনের ভূমিকা মিসকীনদের খাবার দেয়া ঈমানের অংগ মিসকীনের অধিকার আদায়ের জন্যে উৎসাহ দান ভিখারী, বঞ্চিত, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকদের অধিকার শস্য কর্তনকালীন অধিকার মক্কায় ‘যাকাত’ দান মক্কী যুগের যাকাত নিঃশর্তঃ মদীনা পর্যায়ে যাকাত কুরআনের মাদানী আয়াতে যাকাতের বিধান ‘যাকাত’ প্রসঙ্গে সূরা তাওবা’র দৃষ্টান্ত কুরআনে মোটামুটি বলা কথার ব্যাখ্যা দেয় সুন্নাত যাকাতের হিসাব ও পরিমাণ সুন্নাত কর্তৃক নির্ধারিত রোযাপর পরই যাকাত যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত না দেয়ার কঠোর আযাবের ভয় প্রদর্শন পরকালীন আযাব যাকাত না দেয়ার বৈষয়িক শাস্তি যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের শরীয়তসম্মত শাস্তি যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুক্তির দুটি দিক দ্বীন-ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব যাকাত অমান্যকারী কাফির ইসলামের যাকাত ও অন্যান্য ধর্মের যাকাতের মধ্যে পার্থক্য যাকাতের প্রকৃতি সম্পর্কে শাখ্ত-এর ধারণা ভুল দ্বিতীয অধ্যায়: যাকাত কার উপর ফরয ইসলাম অমুসলিমদের উপর যাকাত প্রথম পর্ব ফরয করেনি কেন অমসলিমদের কাছ থেকে যাকাত-পরিমান কর গ্রহণ করা হবে কিনা দ্বিতীয় পর্ব বালক ও পাগলের ধন-মালে যাকাত যাকাত ফরয হয় না বলে যাঁরা মত দিয়েছেন এঁদের দলীল বালক ও পাগলের মালে যাকাত ফরয হওয়ার পক্ষের লোকদের কথা বালকের ধন মালে যাকাত হওয়ার দলীল তুলনা ও অগ্রাধিকার দান ফরয না-হওয়া মতের বাতুলতা সার কথা তৃতীয় অধ্যায়: যেসব ধন-মালে যাকাত ফরয হয় তার নিসাব পরিমাণ যে সম্পদে যাকাত ফরয হয় ‘মাল’ শব্দের অর্থ-আভিধানিক শরীয়াতের পরিভাষা যে মালে যাকাত ফরয হয় তার শর্তাবলী পূর্ণাংগ মালিকানা এ শর্তটির যৌক্তিকতা এ শর্তের দলীল এ শর্তের আনুষঙ্গিক কথা ওয়াক্ফকৃত জমি হারাম সম্পদে যাকাত হয় না ঋণের যাকাত চাকুরীজীবীদের বেতন ও সঞ্চয় প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি শর্ত করার যৌক্তিকতা এ শর্তের দলীল বর্ধনশীল রহিত সম্পদ নিসাবের শর্ত মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এ শর্তের দলীল ঋণমুক্তি এ পর্যায়ের দলীলসমূহ নিম্নরূপ যাকাতের প্রতিবন্ধক ঋণের শর্ত এ ঋণ বর্তমানকালের হওয়া কি শর্ত এক বছর অতিক্রমণ কতিপয় মালের এক বছরের শর্তের কারণ এক বছরের শর্তের প্রমাণ কতিপয়, সাহাবী ও তাবেয়ীনের ভিন্ন মত সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দু প্রাপ্ত ধন-মালের ব্যাপারে মতপার্থক্য পশু সম্পদের যাকাত পশুর যাকাতরে সাধারণ শর্ত তার সংখ্যা নিসাব-মাত্রা পর্যন্ত পৌঁছতে হবে মালিকানার এক বছর ‘সায়েমা’ হতে হবেউটের যাকাত একশ’টির উপর সংখ্যক উষ্ট্রের যাকাতের মতভেদ ও তার কারণ হানাফী মাযহাবের মত ও তার পর্যালোচনা যাকাত সংক্রান্ত পত্রসমূহের মধ্যে সামান্য পার্থক্যের তাৎপর্য গরুর যাকাত গরুর যাকাতের নিসাব প্রসিদ্ধ কথা-নিসাব সংখ্যা ত্রিশ ইমাম তাবারীর মতে নিসাব পরিমাণ পঞ্চাশটি ইবনুল মুসাইয়্যিব ও জুহরীর মত এই মতের দলীল ভিন্নমত প্রাসঙ্গিক কথা ছাগলের যাকাত বহুসংখ্যক ছাগলের যাকাত ফরয হয় কেন ছোট গবাদিপশুর যাকাত কি যাকাত দিতে হবে গবাদিপশুর যাকাত বাবদ কি গ্রহণ করা হবে যাকাতের জন্তুতে মিশ্রণের প্রভাব ঘোড়ার যাকাত যানবাহন বোঝা বহন ও জিহাদে ব্যবহৃত ঘোড়ার যাকাত নেই ব্যবসায়ের ঘোড়ার যাকাত দিতে হবে ঘরে ঘাস খাওয়ানো ঘোড়ার যাকাত নেই ঘোড়ার যাকাত না হওয়ার দলীল ইমাম আবূ হানীফার মত আবূ হানীফার মতে যাকাতের নিসাব পর্যালোচনা ঘোড়া ছাড়া অন্যান্য গবাদিপশু প্রাথমিক কথা তৃতীয় অধ্যায়: স্বর্ণ ও রৌপ্রের যাকাত নগদ সম্পদের যাকাত নগদ সম্পদের ভূমিকা ও পর্যাসমুহ রাসূলে করীমের যুগে প্রচলিত নগদ অর্থ নগদ সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার দলীল নগদ সম্পদে যাকাত ধার্য হওয়ার দলীল নগদ সম্পদে যাকাত ধার্যা হওয়ার যৌক্তিকতা নগদ সম্পদে যাকাতের পরিমাণ একালে এ পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় কি? নগদ সম্পদের নিসাব সংশয় ও তার অপনোদন শরীয়াতসম্মত ‘দিরহাম’ ও দীনারের পরিমাণ সমকালীন চিন্তাবিদদের একটা বড় ভুল এ যুগে নিসাব নির্ধরণ কিসে হবে? নগদ সম্পদের কোন স্থির মান নির্ধারণ কি সম্ভব অন্রান্য নিসাব পরিমাণ নির্ধারণ শস্য ও ফল-ফসলের নিসাব অনুযায়ী নির্ধারণ কি সম্ভব? অন্যান্য নিসাব পরিমাণ নির্ধারণ শস্য ও ফল-ফসলের নিসাব অনুযায়ী নির্ধারণ কি সম্ভব? গবাদিপশুর নিসাবের দৃষ্টিতে নিসাব নির্ধারণ কি সম্ভব? নগদ সম্পদের নিসাবের গ্রহণযোগ্য মান নগদ কাগজী মুদ্রা ও তার বিচিত্রতা কাগজী নগদের যাকাত নগদ সম্পদে যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত নিসাব পরিমাণ হওয়া নিসাব পরিমাণের একক মালিক হওয়া কি শর্ত? একটি বছরকাল অতিবাহিত হওয়া ঋণমুক্তি মৌল প্রয়োজনের বাড়তি হওয়া অলংকারাদি, তৈজসপত্র ও স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত উপঢৌকনাদির যাকাত স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পাত্রাদি ও উপঢৌকনাদির যাকাত পুরুষের ব্যবহৃত হারাম অলংকারাদিতেও যাকাত ফরয স্ত্রীলোকদের মুক্তা ও মণি নির্মিত অলংকারের যাকাত স্ত্রীলোকদের স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারের যাকাত সম্পর্ক বিভিন্ন মত অলংকারের যাকাত ফরয হওয়ার দলীল এ কথার দলীল অলংকারের যাকাত ফরয না হওয়ার পক্ষেমত এ মতের দলীল পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান অলংকারের যাকাত ফরয হওয়ার দলীল ভুল যে অলংকার পুঁজি বানানো হবে, তারই যাকাত দিতে হবে সারনির্যাস চতুর্থ অধ্যায়: ব্যবসায়ী সম্পদের যাকাত ব্যবসায়ে যাকাত ফরয হওয়ার দলীল কুরআনের আয়াত সুন্নাত সাহাবী, তাবেয়ীন ও প্রাচীন বিশেষজ্ঞদের ইজমা কিয়াস-বিবেচনা বিরুদ্ধবাদীদের শোবাহ-সন্দেহ ব্যবসায় পণ্য সম্পর্কে জাহিরী ফিকাহ্র মত ব্যবসা-পণ্যে যাকাতের শর্ত ব্যবসায়ী তার ব্যবসা সম্পদের যাকাত কিভাবে দেবে মজুদদার ব্যবসায়ী ও চলতি বাজারদরে বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য স্থিতিশীল পণ্যের যাকাত নেই যাকাত দেয়ার সময় পণ্যদ্রব্যের মূল্য কোন্ দরে হিসাব করা হবে? ব্যবসায়ী মূল ব্যবসা দ্রব্য থেকে যাকাত দিবে না তার মূল্য থেকে পঞ্চম অধ্যায়: কৃষি সম্পদের যাকাত ফল ও ফসলে যাকাত ফরয হওয়ার দলীল কুরআন মজীদ সুন্নত ইজমা কৃষি ফসলে ফরয যাকাত হযরত ইবনে উমরের মত ইমাম মালিক ও শাফেয়ীর মত ইমাম আহমদের মত ইমাম আবূ হানীফার মত জমির সর্বপ্রকার উৎপাদনেই যাকাত এই মতের পক্ষে দলীল পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার কৃষি ফসল ও ফল-ফঁকড়ার যাকাত নিসাবের হিসাব পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান শস্য ও ফলের নিসাব ছা’র পরিমাণ ছা’র ব্যাপারে হিজাজ ও ইরাকের মধ্যকার পার্থক্য ইরাকী ফিকাহ্বিদদের দলীল হিজাজীদের দলীল দুটো কথার সমন্বয়ের কোন পথ আছে কি? ফলশ্রুতি আধুনিক মানে শস্য ও ফলের নিসাব পাত্র দিয়ে মাপা হয় এমন জিনিসের নিসাব আমাদের গৃহীত মত নিসাব কখন হিসাব করা হবে যাকাতের পরিমাণ ও তার পার্থক্য ওশর ও অর্ধ-ওশর সেচ প্রয়োজন না হলেও কষ্টের সম্ভাব্যতা অনুমানের ভিত্তিতে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ অনুমান করার উপযুক্ত সময় অনুমানকারীর ভুল খেজুর-আঙ্গুর ছাড়া অন্যান্য ফলেও কি অনুমান করা যাবে? কৃষি ফসল ও ফলের মালিকের জন্যে কি ছেড়ে দেয়া যাবে ঋণ ও ব্যয়ভার বাদ দিয়ে অবশিষ্টের যাকাত ঋণ ও ব্যয়ভার বাদ দিয়ে কি যাকাত দেয়া হবে? ভাড়া করা জমির যাকাত মারিক নিচেই চাষ করলে ধার করা জমির যাকাত জমি-মালিক ও শরীক মালিক যাকাত দেবে, না কেরায়দার? ইমাম আবু হানীফার মত জমহুর ফিকাহবিদদের মত মতপার্থক্যের কারণ অগ্রাধিকার দান ওশর ও খারাজ জমি কখন ওশরী হয়, কখন খারাজী ওশরী জমি খারাজী জমির বিভিন্ন প্রকার খারাজী জমি ক্রয় ও বিক্রয় সমর্থনের মাধ্যমে খারাজ ধার্যকরণ ওশর ও খারাজ কি একসাথে ধার্য হতে পারে হানাফী মত ও তার দলীল মজহুর ফিকাহ্বিদদের অভিমত পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান উৎপাদন থেকে খারাজ বাদ দিয়ে অবশিষ্টের যাকাত দান এক্ষণে খারাজী জমি কোথায় ওশর ও খারাজ একত্র হওয়া সম্পর্কে একালের বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গী ষষ্ঠ অধ্যায়: মধু ও প্রাণী উৎপাদনের যকাত মধুর যাকাত শুরুর কথা মধুর যাকাতের পক্ষেযাঁরা এ মতের দলীল এ পর্যায়ে অন্যান্য মত আবূ উবায়দার মত মধুর যাকাত পর্যায়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত মধুর যাকাত পর্যায়ে অগ্রাধিকারপ্রা্ত মত মধুর যাকাতের পরিমাণ মধুর নিসাব রেশম ও দুগ্ধ ইত্যাদির প্রাণীজাত সম্পদের যাকাত সপ্তম অধ্যায়: খনিজ ও সামুদ্রিক সম্পদের যাকাত খনি, পুঁজি বা সঞ্চিত ধন ও মাটির তলে পুঞ্জিত সম্পদ সংক্রান্ত বর্ণনা মাটির তলায় প্রোথিত সম্পদ এবং তার উপর ধার্য যাকাত খনি এবং খনিজ পদার্থের যাকাত যে খনিজ সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হয় খনিজ সম্পরেদ উপর ধার্য যাকাতের পরিমাণঃ এক-পঞ্চমাংশ অথবা এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ এক-দশমাংশের এক চতুর্থাংশ দেয়ার পক্ষের দলীল এক-পঞ্চমাংশ দেয়ার পক্ষের দলীল শ্রম পরিমাণ ফরয হওয়ার মত খনিজ সম্পদের নিসাব- তা কখন গণনা করা হবে খনিজ সম্পদের কি কোন নিসাব আছে নিসাব নির্ধারণের সময়-মিয়াদ খনিজ সম্পদে যাকাত ধার্যকরণে এক বছর কি শর্ত খনিজ সম্পদের যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র খনিজ সম্পদের যাকাত কোথা ব্যয় করা হবে? সমুদ্র থেকে লব্ধ সম্পদ সমুদ্র থেকে পাওয়া মণি-মুক্ত আম্বর ইত্যাদি প্রসঙ্গে মাছে কি ধার্য হবে অষ্টম অধ্যায়: দালান-কোঠা ও শিল্প-কারখানা প্রভৃতি প্রবৃদ্ধিমূলক প্রতিষ্ঠানের যাকাত প্রবৃদ্ধি দান-ক্ষেত্রসমূহের যাকাত যাকাত ধার্যকরণে সংকীর্ণতাবাদীদের বক্তব্য যাকাত ধার্যকরণে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের বক্তব্য যাকাত ধার্য করার ক্ষেত্রে সংকীর্ণকারীদের মতের প্রতিবাদ দালান-কোঠা ও শিল্প-কারখানার যাকাত কিভাবে দিতে হবে ভাড়া দেয়া ঘর-বাড়ি ইত্যাদি মুনাফা লাভের উপায় থেকে যাকাত গ্রহণের ব্যাপারে দুটি প্রাচীন মত প্রথম দৃষ্টিকোণ: মূল্যায়ন করে ব্যবসায়ী যাকাত গ্রহণ হাম্বলী ফকীহ ইবনে আকীলের মত আমদানী বৃদ্ধির জন্যে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ‘হাদুইয়ার’ মত ভিন্ন মতের উত্থাপিত আপত্তি পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ: আমদানী হাতে আসার পর নগদ সম্পদের মতই তার যাকাত দিতে হবে ইমাম আহমদের মত মালিকী মতের কথা সাহাবী, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী লোকদের মত এ কালের আলিমদের মত, আয়েল যাকাত শস্য ও ফলের যাকাতের মত পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার দান ইমারত ইত্যাদির যাকাতের নিসাব যে মেয়াদের মধ্যে নিসাব গণ্য হবে আমদানী থেকে ঋণ ও ব্যয়াদি বাদ দেয়া জীবিকার জন্যে নিম্নতম পরিমাণ বাদ দেয়া নবম অধ্যায়: স্বাধীন শ্রমের উপার্জনের যাকাত শুরু কথা স্বাধীন ও পেশাভিত্তিক উপার্জনের স্বরূপ নির্ধারণ সমসাময়িক অভিমত মাসিক বেতন ও মজুরীলব্ধ মাল অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে সুচিন্তিত মত এক বছর পূর্তি সংক্রান্ত হাদীস হযরত আলী (রা) বর্ণিত হাদীস ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস আনাস বর্ণিত হাদীস আয়েশা বর্ণিত হাদীস অর্জিত মাল সম্পর্কিত হাদীস অর্জিত মাল সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ীন ও পরবর্তী লোকদের মতপার্থক্য অর্জিত মাল পর্যায়ে সাহাবী ও তাবেয়ীর মত ইবনে মাসউদ মু’য়াবিয়া উমর ইবনে আবদুল আযীয অন্যান্য তাবেয়ী ফিকাহ্বিদ ইমাম বাকের, সাদেক, নাসের ও দাঊদের মত অর্জিত মাল হস্তগত করার সাথে সাথে যাকাত দিতে হবে এ কালের বিশেষজ্ঞদের অভিমত কাজ ও স্বাধীন পেশার বিনিময়ে পাওয়া সম্পদের নিসাব এ প্রসঙ্গে অবশিষ্ট কথা অর্জিত সম্পদের যাকাত দেয়ার নিয়ম নির্ভেজাল আমদানী ও মাসিক বেতনের যাকাত কর্মে উপার্জিত সম্পদের যাকাত পরিমাণ দশম অধ্যায়: শেয়ার ও বণ্ডের যাকাত শেয়ার ও বন্ডের মধ্যে পার্থক্য বিভিন্ন কোম্পানী শেয়ারের যাকাত দেয়ার পদ্ধতি কোম্পানী স্বরূপ অনুযায়ী শেয়ারের মূল্যায়ন বন্ডের যাকাত শেয়ারগুলোকে ব্যবসা পণ্য হিসেবে গণ্য করা কোম্পানীর আয় ও শেয়ারের যাকাত কি এক সাথে নেয়া হবে নিষিদ্ধ দ্বৈততা সাদৃশ্যসম্পন্ন অবস্থাসমুহ, -যা ফিকাহবিদগণ নিষেধ করেছেন গবাদি পশুর ব্যবসায় ও তার যাকাত দেয়ার নিয়ম