অনুবাদকের কথা

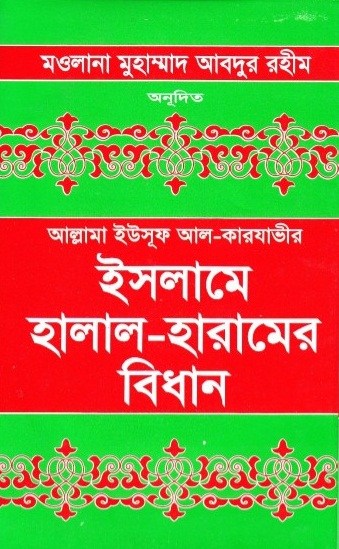

আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী লিখিত আরবী গ্রন্থ ‘আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম’- এর বাংলা অনুবাদ ‘ইসলামের হালাল-হারামের বিধান’ বাংলাভাষী সুধীমণ্ডলীর কাছে উপস্থিত করতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ তা’য়ালার শোকর আদায় করছি। এ নগণ্য ব্যক্তিকে আল্লাহ তা’য়ালা আল্লামা কারযাভী লিখিত ‘ফিক্হুয্-যাকাত’-এর দুইটি বিরাট খন্ডের বাংলা অনুবাদ ইতিপূর্বে পেশ করার তওফীক দিয়েছেন। সেজন্যে শোকর আদায় করার মতো ভাষা আমার জানা নেই।

বস্তুত ইউসুফ আল-কারযাভী বর্তমান শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামী ফিকাহ্বিদ- একথা শুধু আমার নয়, একালের বহু বিখ্যাত মনীষীই তা অকপটে স্বীকার করেছেন। তা যেমন তাঁর লিখিত সব কয়টি বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, তেমনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ‘ইসলামের যাকাত বিধান’-এর দুইটি খণ্ড ও তাঁর লিখিত অমর গ্রন্থ ‘আল ঈমান ওয়াল হায়াত’ অবলম্বনে আমার লিখিত ‘উন্নত জীবনের আদর্শ’ও পাঠকদের কাছে নিঃসন্দেহ করে তুলেছে।

গ্রন্থকারের বর্তমান গ্রন্থখানিও যেমন ব্যাপক আলোচনাপূর্ণ তেমনি এর তুলনা দুনিয়ার আরবী, উর্দু ও অন্যান্য কোন ভাষায়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেনঃ হালাল-হারাম বিষয়ে এ গ্রন্থখানি বিশ্ব ইসলামী সাহিত্যে সর্বোচ্চ সংযোজন। গ্রন্থকারের এ দাবি যে একশ’ ভাগ সত্য, তা এর পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন। আলোচ্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশ ফিক্হ’র কিতাবসমূহে বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তা প্রাচীন পদ্ধতিতে লেখা বলে আধুনিক কালের লোকদের পক্ষে তা থেকে বক্তব্য উদ্ধার করা কঠিন। একটি নির্দিষ্ট শিরোনামে পূর্ণ ব্যাপকতা, যৌক্তিক মানে ও আধুনিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ই এই প্রথমবার একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ফলে গ্রন্থখানি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বিষয়াদির ‘বিশ্বকোষ’ হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছে। এ কারণেই সারা দুনিয়ার মনীষীগণের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। এর মূল আরবী গ্রন্থের বহু কয়টি সংস্করণ প্রকাশ এবং তুর্কী ও ইংরেজী ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ ও তার বিপুল চাহিদা এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।

গ্রন্থখানিতে আলোচিত বিষয়াবলীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তওহীদ ও রিসালাত-এর সাথে সাথে হালাল-হারামের মাস্লাসমূহ সমানভাবে মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। হালাল-হারামের পার্থক্য ব্যতীত না ঈমান ও ইসলাম গ্রহণযোগ্য হতে পারে, না কোন ইবাদতই আল্লাহ্র কাছে একবিন্দু কবুল হতে পারে। আমি মনে করি, হালাল-হারাম এর পার্থক্য রক্ষা করে না চললে মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা পেতে পারে না বরং মানুষের পশুর স্তরে নেমে যাওয়া অবধারিত। গ্রন্থকার পূর্ণ ব্যাপকতা সহকারে বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল দিক ও সকল শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে।

এ গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল ইসলামী চিন্তা কেন্দ্রসমূহে এ সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালানো হচ্ছে। এক কথায় বললে বলা যায়, এসব হচ্ছে আধুনিক মনের জিজ্ঞাসা এবং গ্রন্থ সেই আধুনিক জিজ্ঞাসারই সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ জবাব। এসব বিষয়ে আরও বহু ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষণা চালিয়েছেন, কিন্তু এ গ্রন্থকার যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উচ্চমানের ব্যাপক তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক গবেষণার ফসল উপস্থাপিত করেছেন, তা দৃষ্টান্তহীন বললেও অত্যুক্তি হবে না। তিনি চিন্তা ও বিবেচনা ও অগ্রাধিকার দানের ক্ষেত্রে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করেছেন, যা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না।

গ্রন্থখানির এ উচ্চমানতার দিকে লক্ষ্য করেই আমি এর অনুবাদ করেছি। আমি মনে করতে পারছি যে, দ্বীন-ইসলামের সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক আদর্শ বাঙলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের কাছে উপস্থাপনের যে কঠিন দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত, বর্তমান গ্রন্থখানি সেই দায়িত্ব পালন পর্যায়ে এক মহান সংযোজন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ বিরাট গ্রন্থখানি প্রকাশ করেও সেই দায়িত্ব পালন করছে। এ গ্রন্থে গৃহীত সব কয়টি সিদ্ধান্তে অনুবাদকের সম্পূর্ণরূপে একমত হওয়ার কোন শর্ত অবশ্যই নেই।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

১ মে, ১৯৮৪ ইং

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

গ্রন্থকারের ভূমিকা

ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মিসরের জামে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্রে একটি পরিকল্পনা গ্রহীত হয়। বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলিম ও অমুসলিমদের সম্মুখে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করাই এ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এ মহতী পরিকল্পনায় কার্যত অংশগ্রহণের জন্যে জামে আযহার কর্তৃপক্ষই আমাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

সন্দেহ নেই, গ্রন্থ প্রণয়ন সংক্রান্ত এ পরিকল্পনা অত্যন্ত মূল্যবান এবং আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রয়োজনীতা অপরিসীম। এ ধরণের একটি পরিকল্পনা নিয়ে বহু পূর্ব থেকে কাজ করা আবশ্যক ছিল। কেননা বস্তুতই ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলিম জনগণ ইসলাম সম্পর্কে খুব সামান্যই জানেন। আর সে সামান্য জ্ঞানও নানাবিধ বিকৃতি ও সংশয়ে জর্জরিত। এরই কাছাকাছি সময়ে আমার এ আযহারী বন্ধু আমেরিকা পরিভ্রমণ করে আমাকে লিখলেন যে, এসব দেশে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক মুসলিম মদ্য ব্যবসা ও পানশালা (Bar) চালিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। কিন্তু মুসলিমদের জন্যে এ কাজ যে সম্পূর্ণ হারাম ও কঠিন গুনাহ, সে বিষয়ে এদের একবিন্দু চেতনা নেই।

তিনি আরও লিখেছেন, মুসলিম পুরুষরা খ্রীস্টান ও ইয়াহূদী- এমনকি নাস্তিক, পৌত্তলিক, মূর্তিপূজারী (Heathen, Idolater)-দের কন্যা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করছে, মুসলিম কন্যাদের বিয়ে করতে প্রস্তুত হচ্ছে না।

আর মুসলিমদের অবস্থা যখন এই, তখন অমুসলিমদের অবস্থা কি হতে পারে, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। তারা তো ইসলামের একটা বাহ্যিক বীভৎস রূপই দেখতে পাচ্ছে। ইসলামের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্য ও সৌন্দর্যের সাথে পরিচিত হওয়ার কোন সুযোগই তারা পাচ্ছে না। ফলে তারা ইসলামের ও মুসলিমদের (মুসলিম হওয়ার দাবিদারদের) প্রতি সকল শ্রদ্ধা-ভক্তি নিঃশেষে হারিয়ে ফেলছে। বিশেষ করে ইসলামের দুশমন খ্রীস্টান মিশনারীরা ও হিংসুক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোই তাদের সামনে ইসলামের এ বিকৃত চেহারা তুলে ধরে আসছে আবহমান কাল থেকে। এ জন্যে তারা দিনরাত অত্যন্ত হীন চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে আবহমান কাল থেকে। অথচ দুনিয়ার মুসলিম চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অচেতন ও অনবহিত হয়ে রয়েছেন।

তাই এক্ষণে যদি আমাদের চিন্তাবিদদের চেতনা জেগে থাকে ও এ মহতী কার্যক্রমের পরিকল্পনা নেয়া হয়ে থাকে, তবে তা অত্যন্ত মুবারক ও সময়োপযোগী হয়েছে, যা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন হয় না। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ইসলামী দাওয়াতের এ মহামূল্য কাজে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এ কাজ কেবল যে ‘জামে আযহার’ (আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়) কেন্দ্রিক হওয়া উচিত তা-ই নয়, তা তার বাইরে সমগ্র মুসলিম জাহানেও হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি।

উক্ত ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে এ গ্রন্থকারকে একখানি গ্রন্থ রচনা করতে বলা হয়। তার শিরোনাম দেয়া হয়ঃ ‘আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম’- ইসলামে হালাল হারামের বিধান।

সেই সঙ্গে বলে দেয়া হয় যে, গ্রন্থখানি যেন বিস্তারিত আলোচনা-সম্বলিত ও সহজবোধ্য ভাষায় রচিত হয় এবং তাতে দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মমত ও সাংস্কৃতির দৃষ্টিকোণের সাথে তুলনামূলক আলোচনা পেশ করা হয়।

প্রথম দৃষ্টিতে ‘হালাল-হারাম’ বিষয়টি যদিও সহজ মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। বিশেষত এজন্যেও যে, এ বিষয়ের ওপর দ্বীনী সাহিত্যে এখন পর্যন্ত কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নি, না প্রাচীনকালে, না আধুনিক কালে। বিষয়টির উপকরণসমূহ যদিও তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী ফিকাহ্র বিস্তারিত অধ্যায়সমূহে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে এবং পাঠকগণ সেসব অধ্যয়নকালে বিভিন্ন পর্যায়ে তার সাথে পরিচিত হন, কিন্তু সে সমস্ত উপকরণ একখানি গ্রন্থে একত্রে সন্নিবেশিত করা কিছুমাত্র সহজ কার্য নয়।

তা ছাড়া বিষয়টি এমন যে, লেখককে এমন বহু ব্যাপারেই একটা চূড়ান্ত ও নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, যেসব ব্যাপারে প্রাচীনকালের মনীষীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। উপরন্তু সেসব বিষয় মুহাদ্দিসদের রায় সর্বতোভাবে এক এবং অভিন্নও নয়। আর হালাল-হারামের ব্যাপারে বিভিন্ন মতের মধ্য থেকে একটি মাত্র মতকে অগ্রাধিকার দিতে হলেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হয়। শুধু তাই নয়, এ পর্যায়ের আলোচনায় আলোচনাকারীকে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে সত্যের সন্ধানে আত্ননিয়োগ করতে হয় এবং সেজন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ইসলাম বিষয়ে একালের লেখক, গবেষক ও গ্রন্থকারদের দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ

এক ভাগের লোকদের সম্পর্কে বলা যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাংস্কৃতির চাকচিক্যে তাদের চোখ ঝলসে গেছে। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাংস্কৃতিকে তাঁরা এক বিরাট দেবতারূপেই গণ্য করেছেন। তার প্রতি তাঁরা পূর্ণ আনুগত্য জানিয়ে তারই পূজা, উপাসনা ও আরাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। তাঁরা সে দেবতার সম্মুখে পূজার উপাচার ও ভেট-উপঢৌকনও পেশ করছেন একনিষ্টভাবে। তার সম্মুখে এঁদের দৃষ্টি ভীত-সন্ত্রস্ত ও অবনত হয়ে আছে। তাঁরা পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সংস্কৃতি উৎসারিত সব কিছুকেই চূড়ান্ত সত্য ও চিরকালীন অনুসরণীয় মনে করে নিয়েছেন। তার সাথে মতবিরোধ করতে বা তা থেকে ভিন্নতর মত গ্রহণ করতে ও বিপরীত মতকে খণ্ডন করতে তাঁরা আদৌ প্রস্তুত নন। এ পর্যায়ে কোন বিষয়ের সাথে যদি মিল ঘটে যায়, তাহলে তাঁরা উল্লসিত স্বপ্নে চিৎকার করে উঠেন। আর যেখানেই বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়, সেখানেই কোন-না-কোনরূপে সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন অথবা ইসলামের দিক দিয়ে কৈফিয়তের সুরে কথা বলতে শুরু করেন কিংবা ইসলামের দৃষ্টিকোণকে বিকৃতি করে এমন একটা ব্যাখ্যা পেশ করেন, যার সাথে ইসলামের আদৌ কোন মিল নেই। তাতে তাদের এ ধারণাই প্রকট হয়ে উঠে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দর্শনের বিরুদ্ধে ইসলামের যেন কিছু বলবার নেই। প্রতিকৃতি, ছবি, প্রতিমূর্তি, জীবের ভাস্কর্য, সুদী ব্যবসায় ও ভিন্ন স্ত্রীলোকের সাথে নিভৃত নিবিড় সাক্ষাতকার, নারীদের নারীত্ব থেকে বিদ্রোহ এবং পুরুষদের স্বর্ণ-রৌপ্যের ভূষণ বা অলঙকারাদির ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে তাদের বক্তব্য থেকে আমি এ মনোভাবেরই স্পষ্ট পরিচিতি আঁচ করতে পেরেছি। ইসলামে তালাক ও এক সঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের যে অনুমতি রয়েছে, সেক্ষেত্রেও তাদের মনোভাব কিছুমাত্র ভিন্নতর নয়। মনে হচ্ছে, তাদের বিশ্বাস, পাশ্চাত্য যা হালাল করেছে তা অবশ্যই হালাল, যা হারাম করেছে তা অবশ্যেই হারাম হবে অথচ ইসলাম একটা স্বতন্ত্র জীবন দর্শন, তা মহান আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান আর আল্লাহর বিধানই সর্বোপরি ও সর্বজয়ী হবে, এটাই বাঞ্ছনীয়। ইসলামকেই অনুসরণ করতে হবে, তা কাউকে বা অন্য কিছুকে অনুসরণ করতে পারে না- একথা তারা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছেন। আল্লাহ্ই হচ্ছেন মাবুদ আর সব বান্দা। মাবুদ কখনই বান্দাকে অনুসরণ করতে, তার অধীন হয়ে থাকতে রাজী হতে পারেন না। স্রষ্টা কোন্ কারণে সৃষ্টি কাছে নতি স্বীকার করবেন? আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ

............ (আরবী)..............

প্রকৃত সত্য- মহান আল্লাহ-যদি লোকদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করে চলে, তাহলে তো নভোমণ্ডল, পৃথিবী ও তাতে যা কিছু রয়েছে তা সব কিছুই কঠিনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

............ (আরবী)..............

বল, তোমরা আল্লাহর সাথে যাদের শরীক করছ, তাদের মধ্যে কেউ কি পরম সত্যের পথ প্রদর্শন করে। আর বল, যিনি পরম সত্যের পথ প্রদর্শন করেন তিনি অনুসৃত হওয়ার বেশি অধিকারী, না যা আদৌ কোন পথ দেখায় না- তাকেই বরং পথ দেখাতে হয়,- এ ব্যাপারে সে-ই বেশি অধিকারসম্পন্ন।

এ হচ্ছে লেখক গ্রন্থকারদের এক শ্রেণী সম্পর্কিত কথা। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা তো হালাল হারামের বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট মতের ওপর অবিচল হয়ে রয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁরা হয়ত কোন কিতাবের ভাষ্যের ওপর নির্ভর করেছেন অথবা ধারণা করেছেন ওটাই ইসলাম হবে। ফলে তাঁরা তাঁদের বদ্ধমূলক ধারণা থেকে একবিন্দু সরে দাঁড়াতেও প্রস্তুত নন। এমন কি, এ বিষয়ে শরীয়াতের দলিল-প্রমাণের পরীক্ষা-পর্যালোচনা করে দেখতেও তাঁরা সম্পূর্ণ নারাজ অথচ স্বমত ও ভিন্ন মতের দলিল-প্রমাণসমূহ তুলনামূলকভাবে পরীক্ষণ ও আলোচনা-পর্যালোচনা করলেই প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হতো।

এ শ্রেণীর লোকদের কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, বাদ্যযন্ত্র, সঙ্গীত, দাবা খেলা, নারী শিক্ষা, মেয়েদের মুখমণ্ডল বাহুদ্বয় অনাবৃত রাখা প্রভৃতি সম্পর্কে আপনাদের মত কি? তাহলে তাঁরা বলে বা লিখে দেবেন ‘হারাম’। এক্ষেত্রে পূর্বকালীন মনীষীবৃন্দ কি ভূমিকা গ্রহণ করতেন বা কথা বলার কি ধরণ বা ভঙ্গি অনুসরণ করতেন, তাও তাঁরা ভুলে গেছেন। কেননা যে জিনিস বা কাজ সম্পর্কে চূড়ান্ত ও নিঃসন্দেহভাবে জানা যায়নি যে, তা হারাম, তাঁরা কখনই তাকে হারাম বলতেন না। বরং তাঁরা বলতেন, আমি এটা পছন্দ করি না বা আমি এটা ঘৃণা করি ইত্যাদি। এ প্রেক্ষিতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এ দুই শ্রেণীর কোন বিশেষ একটি শ্রেণীর মধ্যে নিজেকে শামিল করব না। কেননা আমার দ্বীনই আমাকে পাশ্চাত্যের বান্দা- অন্ধ অনুসরণকারী হতে দেয় না। কেননা আমি তো মহান আল্লাহ্কেই আমার রব্বরূপে স্বীকার করেছি, ইসলামকে আমার জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধানরূপে মেনে নিয়েছি এবং বিশ্বাস করেছি মুহাম্মাদ সা.- ই আল্লাহর শেষ রাসূল।

দ্বিতীয়ত, আমার বিবেক-বুদ্ধি যেহেতু এখনও জাগ্রত, সচেতন, এ কারণে কোন একটি ফকীহ্ মাযহাবকেই আমি সকল বিষয়ের চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নিতে পারি না। কেননা তা যেমন নির্ভুল হতে পারে, তেমনি তো ভুল হওয়ার আশংকা থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। ইমাম ইবনুল জাওজী বলেছেন, অন্ধ অনুসরণকারী এক অনির্ভরযোগ্য ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আর তাতে বিবেক-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ অকেজো করে রাখা হয়। বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-বিবেচনা শক্তি মানুষের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহৎ গুণ। তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণের নীতি গ্রহণ করা হলে এ মহৎ গুণের যাবতীয় কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। যার হাতে আলোর মশাল রয়েছে সে যদি তা নিভিয়ে অন্ধকারে পথ চলতে শুরু করে, তবে তার এ হাস্যকর আচরণ কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হতে পারে না।

এ কারণে আমি নিজেকে বিশেষ কোন মাযহাবী গোষ্ঠীর সাথে জড়িত করিনি। কেননা আমার মতে প্রকৃত সত্য বিশেষ একটি মাযহাবী মতের মধ্যে সীমিত হয়ে থাকে নি। দুনিয়ার প্রচলিত এসব মাযহাবের ইমামগণ নিজেদের নির্ভুল নিষ্পাপ হওয়ার দাবিও করেননি কখনও। আসলে তাঁরা ছিলেন সত্যানুসন্ধানের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টাকারী মুজতাহিদ। আর কোন ভুল করে থাকলেও তারা এক গুণ সওয়াব পাবেন, আর যদি নির্ভুল ইজতিহাদী মত প্রকাশে সক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন। বস্তুতঃ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিষ্ঠাপূর্ণ ও অনাসক্ত সত্যানুসন্ধানের এটাই হচ্ছে ঘোষিত মর্যাদা।

ইমাম মালিক র. বলেছেনঃ

............ (আরবী)..............

নবী করীম সা. ব্যতীত অন্যান্য সব মানুষেল মর্যাদাই হচ্ছে এই যে, তার কথার কিছু অংশ গ্রহণও করা যায়, বর্জনও করা যায়।

ইমাম শাফেয়ী র. বলেছেনঃ

............ (আরবী)..............

আমার মত নির্ভুল, তবে ভুল হওয়ার আশংকা আছে। আর আমার ছাড়া অন্যান্যদের মত ভুল, তবে নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সে সুবিজ্ঞ মুসলিম জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা করার এবং তন্মধ্য থেকে কোন একটি মতকে অগ্রাধিকার দেয়ার যোগ্যতা ও উপকরণের অধিকারী, তার পক্ষে মাযহাব সমূহের মধ্য থেকে বিশেষ কোন একটি মাযহাবের নিকট বন্দী হয়ে থাকা কিংবা বিশেষ কোন ফিকাহ্ বিশারদের মতের অন্ধ অনুসারী হওয়া কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। বরং তার তো দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে চলার নীতি অবলম্বন করা কর্তব্য। তখন যে দলিলটি নির্ভুল হবে, যার প্রমাণ অকাট্য হবে, সেটিকেই অনুসরণ করে চলবে। আর যার সনদ দুর্বল, দলিলের অকাট্যতা অপ্রমাণিত তা সহজেই পরিত্যক্ত হবে। অতএব এরূপ একটি মত গৃহীত হয়ে থাকলে তাও অবশ্যই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। হযরত আলী রা. নীতিকথা হিসেবে বলেছিলেনঃ

............ (আরবী)..............

লোকদের দেখে সত্যকে চিনবার ও জানবার চেষ্টা কর না। বরং সত্যকে সত্য হিসেবেই জানতে ও চিনতে চেষ্টা কর এবং তারই ভিত্তিতে খোঁজ কর সেই সত্যের ধারক লোকদের।

জামে আযহারের সংস্কৃতি পরিষদের নির্দেশ পালন করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছি। প্রতিটি বিষয়কেই আমি দলিলের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে এবং তুলনা করে মৌল কারণের দৃষ্টিতে কোন একটি মতকে অগ্রাধিকার দিতে চেষ্টা করেছি। এ পর্যায়ে আমি আধুনিক যুগের চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান-তথ্যকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছি। সর্বক্ষেত্রেই আমি ইসলামের দৃষ্টিকোণকে স্বর্ণোজ্জ্বল ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ভিত্তিকই পেয়েছি। আর এটাই স্বাভাবিক। কেননা ইসলাম তো বিশ্বমানবতার দ্বীন। আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ

............ (আরবী)..............

আল্লাহর রঙ। আর আল্লাহর রঙের তুলনায় অধিক উত্তম রঙ আর কি হতে পারে?

হালাল-হারামের ব্যাপারটি একটি চিরন্তন ব্যাপার। প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিটি জাতির জীবনে এ প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে হারামের পরিমাণ ও তার প্রকৃতি পর্যায়ে যে মতভেদ রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য তার কারণও ভিন্ন রয়েছে। এ পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ প্রতিটি জাতির প্রাথমিক পর্যায়ের আকীদা-বিশ্বাস ও আবহমানকালের সংস্কার ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট।

উত্তরকালে বড় বড় আসমানী দ্বীন শরীয়াতের বিধানসমূহ উপস্থাপিত করেছে। আর তাতে হালাল-হারামের ব্যাপারটি অবশ্যই উপস্থিত রয়েছে। দ্বীনের প্রতি ঈমান গ্রহণের পর ব্যাপারটি নিছক সংস্কার বা গোষ্ঠগত প্রচলন কিংবা রেওয়াজের ব্যাপার হয়ে থাকে নি। তখন তা মানবীয় আদর্শের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু তখন হালাল-হারাম নির্ধারণের অনেক ক্ষেত্রেই সমসাময়িক সমাজ দৃষ্টি ও প্রবণতার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। অবস্থার পরিবর্তনে হালাল-হারামেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সময়ের পরিবর্তনের প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইয়াহূদীদের সমাজে অনেক হারামই ছিল সাময়িক। সে হারাম-সীমালংঘন করার অপরাধে আল্লাহ তা’আলা বনী ইসরাঈলকে শাস্তি দিয়েছেন। যদিও এ হারাম কোন চিরন্তন ব্যাপার ছিল না। হযরত ঈসা আ. বনী ইসরাঈলদের লক্ষ্য করে যে কথা বলেছিলেন, কুরআনে তা উদ্ধৃত হয়েছে এ ভাষায়ঃ

............ (আরবী)..............

আমার পূর্ববর্তী তওরাতের সত্যতা ঘোষণাকারী এবং আমি তোমাদের জন্যে হালাল করে দেব এমন কিছু কিছু জিনিস, যা তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছিল।

পরে দ্বীন-ইসলাম যখন অবতীর্ণ হল, তখন মানবতা পূর্ণতা লাভ করেছে, তা নবুয়্যাত ও রিসালাতের সর্বশেষ অবদান গ্রহণের জন্যে উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। তখন আল্লাহ তা’আলা ইসলামের সর্বশেষ শরীয়াতের শাশ্বত ও চিরস্থায়ী বিধান নাযিল করলেন। সূরা আল-মায়িদার আয়াতে বিভিন্ন হারাম খাদ্যের উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা’আলা একথাই ঘোষণা করেছেন নিম্নোদ্ধৃত ভাষায়ঃ

............ (আরবী)..............

আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত দান সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে দিলাম।

বস্তুত ইসলামে হালাল-হারামের চিন্তা অত্যন্ত সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট। নভোমন্ডল ও পৃথিবী আল্লাহ্র কাছ থেকে যে আমানতের বোঝা বহনে অক্ষমতা ও অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, এ ব্যাপারটি সে আমানতেরও অংশ। কেননা তা মানুষ নিজের স্কন্ধে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল। আর তা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত আইন-বিধান পালন ও পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বহনের আমানত। এ এক কঠিন ও দুর্বহ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব গ্রহণের ভিত্তিতেই মানুষকে সওয়াব কিংবা আযাদ দেয়া হবে কিয়ামতের দিন। মানুষ যাতে এ আমানতের বোঝা যথাযথভাবে বহন করতে পারে এবং এতদসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের সমর্থ হয় সেজন্যেই আল্লাহ তা’আলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন, নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং জীবন বিধানরূপে নাযিল করেছেন তাঁর মহান গ্রন্থাবলী। এমতাবস্থায় মানুষের এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, তাদের জন্যে হালাল-হারাম বিধান কেন দেয়া হল, কেন তাদের উন্মুক্ত ও বল্গাহারা করে ছেড়ে দেয়া হয় না? বস্তুত এ হচ্ছে আল্লাহ্র পরীক্ষণ ব্যবস্থার পরিশিষ্ট। এটা কেবল মানুষের ওপরই প্রবর্তিত। আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে কেবলমাত্র মানব জাতিকেই এজন্যে বাছাই করে মনোনীত করা হয়েছে। কেননা মানুষ ফেরেশতাদের ন্যয় নিছক ‘আত্মা’ নয়, নিছক লালসা-কামনা সর্বস্বও নয় জন্তু-জানোয়ারের মতো। মানুষ এ দুটির সমন্বয়- অতীব ভারসাম্যপূর্ণ সৃষ্টি। মানুষ তার এ সমন্বিত সত্তা উন্নীত করে ফেরেশতাদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে, হতে পারে তার চাইতেও উত্তম ও উন্নত। সে সঙ্গে অধঃপতনের নিম্নতম পংকে ডুবে গিয়ে জন্তু-জানোয়ার কিংবা তার চাইতেও নীচে ও নিকৃষ্ট অবস্থায় উপনীত হতে পারে।

অপর এক দৃষ্টিতে এ হালাল-হারামের ব্যাপারটি ইসলামী শরীয়াত বিধানের আকাশে সদা আবর্তনশীল। মানুষের কল্যাণ বিধান এবং ক্ষতি ও দুর্ভাগ্য মোচনের ভিত্তির ওপর তা প্রতিষ্ঠিত। এর দ্বারা মানুষের জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সহজতর করাই উদ্দেশ্য। এ বিধান যেমন একদিকে সমস্ত বিপর্যয় প্রতিরোধ করে, তেমনি সমস্ত কল্যাণকে সক্রিয় করে তোলে। সমগ্র মানবতার সার্বিক কল্যাণ বিধানই তার চরম লক্ষ্য। তার আত্মার কল্যাণ, দেহের কল্যাণ, বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা এ বিধান পালনেই নিহিত। মানুষ বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, দেশ-কাল প্রভৃতিতে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ বিধান থেকেই কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম।

এ বিধান দ্বীন-ইসলামের অবিচ্ছিন্ন অংশ। এ দ্বীন নাযিল হয়েছে সমগ্র মানুষের জন্যে সার্বিক কল্যাণের ও রহমতের বাহন হিসেবে। এ কথা আল্লাহ তা’আলা বলেছেন তাঁর সর্বশেষ রাসূলকে সম্বোধন করেঃ

............ (আরবী)..............

সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতি রহমতরূপেই তোমাকে পাঠিয়েছি।

রাসূল সা. নিজেও বলেছেনঃ

............ (আরবী)..............

নিঃসন্দেহে আমি সুপরিশীলিত রহমত মাত্র।

এ রহমতের ফল হিসেবেই আল্লাহ তাঁর এ সর্বশেষ উম্মতের উপর থেকে সর্বপ্রকার কষ্ট, কঠোরতা ও কৃচ্ছ সাধনার নিয়মাদি তুলে নিয়েছেন। ‘সব কিছু বৈধ- কোন কিছুই নিষিদ্ধ হয়’, এ নীতির কদর্যতা থেকেও তাদের মুক্ত করেছেন। মূর্তিপূজারী ও কোন কোন কিতাবী ধর্ম-পালনকারী গোষ্ঠী আবার কৃচ্ছ সাধনা ও কষ্ট-কঠোরতার নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে সকল প্রকার পাক-পবিত্র জিনিসকে নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছে এবং বহু প্রকার জঘন্য ঘৃণ্য কাজ বা জিনিসকে নিজেদের জন্যে ‘হালাল’ করে নিয়েছে। আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ

............ (আরবী)..............

আমার রহমত প্রতিটি জিনিসকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি অবশ্য তা নির্দিষ্ট করে দেব সেসব লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমানদার তারাই উম্মী নবীকে অনুসরণ করে চলে। তাদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে তাঁর কথা লিখিত দেখতে পায়। এ নবীই তাদের ভাল ভাল কাজের আদেশ করে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে, তাদের জন্যে ভাল ভাল ও পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল ঘোষণা করে, তাদের জন্যে হারাম ঘোষণা করে সব নিকৃষ্ট ও জঘন্য বীভৎস কাজ বা দ্রব্যসমূহ এবং তাদের ওপর যে বোঝা ও শৃঙ্খল আবহমানকাল থেকে চেপে বসে আছে, তা থেকে তাদের মুক্ত করে।

হালাল-হারামের ব্যাপারে ইসলামী বিধান যে দুটি আয়াতের ওপর ভিত্তিশীল, তার উল্লেখ এ গ্রন্থের শুরুতে দেয়া হয়েছে।

শেষ কথা হচ্ছে, হালাল-হারাম বিষয়ে লিখিত এ ক্ষুদ্র পরিসর গ্রন্থখানির গুরুত্ব স্বীকৃত হতে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আধুনিক মুসলিম গ্রন্থ প্রণয়ন পর্যায়ে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে মনে করি। এ গ্রন্থ মুসলিম জীবনের বহু সমস্যার সমাধান করবে এবং বহু ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিষয়াদি সংক্রান্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব জনসমক্ষে উপস্থাপিত করবে। মুসলিমদের জন্যে হালাল কি, হারাম কি এবং তার নিহিত প্রকৃত কারণ ও যুক্তি কি, তা সব বিস্তারিতভাবে এ গ্রন্থের মাধমে জানা যাবে বলে আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে।

সর্বশেষে জামে আযহারের ভাইস চ্যান্সেলর ও ইসলামী সংস্কৃতি পরিষদের প্রতি শুকরিয়া না জানালে আমার দায়িত্ব পালন হবে না। কেননা তাঁদের কথানুযায়ীই আমি এ গ্রন্থ পণয়নে উদ্যোগী হয়েছি।

ইসলামে হালাল-হারামের বিধান

প্রথম অধ্যায়

- সংজ্ঞা

- সমস্ত জিনিস মূলত মুবাহ- জায়েয

- হালাল বা হারাম নির্ধারণ কেবলমাত্র আল্লাহ্র অধিকার

- হালালকে হারাম করা এবং হারামকে হালাল ঘোষণা করা শিরক

- হারাম জিনিসমূহে অত্যন্ত ক্ষতিকর

- হালাল জিনিস মানুষকে হারাম নির্ভর হওয়া থেকে মুক্ত করে

- যা হারামের কারণ তাও হারাম

- হারামের ব্যাপারে কৌশল অবলম্বনও হারাম

- নিয়ত ভাল হলেই হারাম জিনিস হালাল হয়ে যায় না।

- হারাম জিনিস থেকে নিজকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সন্দেহের জিনিসমূহ পরিহার করে চলা

- হারাম সকলের জন্যেই হারাম

- প্রয়োজন তীব্র হলে অনেক নিষিদ্ধ জিনিসও মুবাহ হতে পারে

সংজ্ঞা

হালালঃ মুবাহ, নিষিদ্ধ নয় এমন শরীয়াত প্রবর্তক যা করার অনুমতি দিয়েছেন কিংবা যা করতে নিষেধ করেন নি।

হারামঃ শরীয়াতদাতা যা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যা করলে পরকালে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। অনেক সময় দুনিয়ায়ও দণ্ড ভোগ করতে হবে।

মাকরূহঃ যে কাজ করতে শরীয়াতদাতা নিষেধ করেছেন, কিন্তু খুব কড়াকড়িভাবে নিষেধ করেন নি। হারামের তুলনায় এর নিষিদ্ধতা অনেক কম ও ক্ষীণ। হারাম কাজ করলে যে শান্তি প্রাপ্য, মাকরূহ করলে তা পেতে হয় না। তবে ক্রমাগতভাবে মাকরূহ কাজ করতে থাকলে হারাম কাজের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইসলাম-পূর্ব লোকেরা বহু দিক দিয়েই চরম গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। হালাল-হারামের ব্যাপারটি ছিল তন্মধ্যে অন্যতম। এ পর্যায়ে তাদের গুমরাহীর রূপ ছিল এই যে, তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করে নিয়েছিল। এ ব্যাপারে সাধারণ মুশরিক এবং আহলে কিতাব ইয়াহূদী ও খ্রীস্টান সকলেরই দৃষ্টিকোণ ছিল সম্পূর্ণ অভিন্ন। এ গুমরাহী দুটি চরম প্রান্তিকে উপনীত হয়েছিল। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও খ্রীস্টীয় বৈরাগ্যবাদ পৌঁছে গিয়েছিল চরমে। যেসব ধর্মমতে দেহকে কষ্ট ও পীড়ন দান বৈধ ছিল, উত্তম খাদ্য-বস্ত্র ও অলংকার-চাকচিক্যমণ্ডিত জিনিসপত্র ব্যবহার করাকে হারাম ঘোষণা করেছিল, তাও ছিল সেই চরমেই উপনীত। কোন কোন বৈষ্ণব-বৈরাগীর মতো পা ধোয়া এবং গোসল করাও গুনাহের কাজরূপে নির্দিষ্ট হয়েছিল।

পারস্যে মুজ্দাক ধর্মমত ছিল অপর এক প্রান্তিক সীমায় অবস্থিত। এ মতে সব কিছুই ছিল ‘মুবাহ’- বৈধ- বলে বিবেচিত। কোন কিছুই নিষিদ্ধ ছিল না। মানুষের ইয্যত-আবরূ মানুষের কাছে অতীব পবিত্র ও সম্মানার্হ বিষয় হলেও তা ক্ষুণ্ন বা নষ্ট করা এ ধর্মমতের দৃষ্টিতে কিছুমাত্র অন্যায় ছিল না।

জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা হালাল-হারামের একটা সম্পূর্ণ ভুল মানদণ্ড ঠিক করে নিয়েছিল। তাদের মত মদ্যপান, বেশি বেশি সুদ খাওয়া, নারীদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন কিংবা তাদের সাথে নির্যাতনমূলক আচরণ ও সন্তান হত্যা প্রভৃতি ধরণের জঘন্যতম কাজেও কিছুমাত্র দোষ বা আপত্তি ছিল না। সন্তান হত্যার ন্যায় জঘন্য ও বীভৎস কাজকে লোভনীয় আকর্ষনীয় ও গৌরবজনক কাজরূপে চিত্রিত করা হয়েছিল। এজন্যে পিতৃ হৃদয়ে একবিন্দু মমতাও থাকত না এবং এ জঘন্য কাজ থেকে তাদের বিরত রাখতে পারত না। এ পর্যায়েই কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ

এবং এমনিভাবে তাদের শরীকরা বহু সংখ্যক মুশরিকদের জন্যে তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে, এবং তাদের নিকট তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়। (সূরা আন’আমঃ ১৩৭)

এ উদ্দেশ্যে তখন কতিপয় কথা রচনা করে তার বৈধতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। আর সে কথাগুলো হচ্ছে, অভাব-অনটন ও দারিদ্রের আশংকা, কন্যা সন্তান হওয়াটা লজ্জার কারণ প্রভৃতি। নিজেদের উপাস্যদের নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে সন্তানদের বলিদান করতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, একদিকে তারা কলিজার টুকরা সন্তান হত্যা করা কিংবা জীবন্ত প্রোথিত করাকে সম্পূর্ণ বৈধ মনে করে নিয়েছিল। অপরদিকে তারা বহু প্রকারের পবিত্র ও হালাল ফসল এবং জন্তু ভক্ষণকে নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছিল। আর চরম মাত্রার বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ নিষেধের কথাকে তারা দ্বীনের বিধান বলে প্রচার করে বেড়াত। তাদের দাবি ছিল, স্বয়ং আল্লাহ্ই এ সব জিনিস হারাম করে দিয়েছেন।

কিন্তু এ কথা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আল্লাহ্ তা’আলা তাদের এ দাবির প্রতিবাদ করে ইরশাদ করেছেনঃ

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

আর তারা বলত এসবই চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত্রের ফসল হারাম। তা খেতে পারবে না কেউ- তবে আমরা যাদের চাব তারা খাবে। এটা তাদের মনগড়া ধারণা। আরও কতিপয় জন্তু রয়েছে, যাদের পৃষ্ঠকে হারাম করা হয়েছে, এছাড়া যেসব জন্তুর ওপর যবাই করা কালে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করতে গিয়ে, তাদের এ মিথ্যা আরোপের প্রতিফল তাদের অবশ্যই দেয়া হবে। (সূরা আন’আমঃ ১৩৮)

যেসব জিনিস হারাম হওয়া উচিত, তাকে যারা হালাল করে নিয়েছে এবং যা হালাল হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাকে যারা হারাম করে নিয়েছে, তারা যে সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, কুরআন মজীদ তা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। কুরআন বলছেঃ

........... (আরবী) ..........

যেসব লোক নির্বুদ্ধিতার কারণে কোনরূপ জ্ঞান ও যুক্তি ব্যতীত নিজেদের সন্তান হত্যা করছে িএবং আল্লাহর দেয়া রিযিককে হারাম গণ্য করেছে- আল্লাহ সম্পর্কে ভিত্তিহীন মনোভাব পোষণ করে, তারা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরা সকলেই গুমরাহ হয়ে গেছে এবং কখনও হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে না।

ইসলাম যে অবস্থার মধ্যে নাযিল হয়েছিল, তখন তা হালাল-হারাম নির্ধারণে এরূপ বিকৃতি ও গুমরাহীরই সম্মুখীন হয়েছিল। এমন কিছু ভিত্তি রচনা করতে হয়েছিল, যার ওপর ভিত্তি করে এ হালাল-হারামের ব্যাপারটি চূড়ান্ত মীমাংসা হতে পারে। তার জন্যে একটা মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হয়েছে। তার ওপর রেখে প্রতিটি ব্যাপারকে সুষ্ঠুভাবে যাচাই করা হয়েছে। এ জন্যে সুবিচারের মাপকাঠি সর্বসমক্ষে দাঁড় করাতে হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে অতীব ভারসাম্যপূর্ণভাবে হালাল-হারাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলেই মুসলিম উম্মতকে ‘মধ্যম নীতি অবলম্বনকারী জাতি’- (আরবী) বলে ঘোষণা করা শোভনীয় হয়েছিল। কেননা একদিকে রয়েছে গুমরাহ্-পথভ্রষ্ট জাতি; অপরদিকে বিকৃতকারী জাতি- ডানে ও বামে। আর তার মাঝখানে মুসলিম জাতির অবস্থিতি। তারা উভয় দিকের দোষমুক্ত। এ জন্যেই আল্লাহ তাদের ‘উত্তম জাতি’ নামেও অভিহিত করেছেন। বলেছেন, বিশ্বমানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এ জাতির সৃষ্টি।

১. সব জিনিসের ব্যাপারেই মৌল নীতি হচ্ছে- তা মুবাহ

শরীয়াতের বিধান প্রণয়নে ইসলামের সর্বপ্রথম মৌল নীতি হচ্ছে আল্লাহ্ তা’আলা মানুষের জন্যে যত জিনিসই সৃষ্টি করেছেন, তা সবই হালাল ও মুবাহ্। শরীয়াতের বিধান রচয়িতার অকাট্য, সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত ঘোষণায় যদি কোনটিকে ‘হারাম’ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তবে কেবল সেটিই হারাম। কিন্তু কোন বিষয়ে যদি অকাট্য কোন ঘোষণা প্রমাণিত না হয় কিংবা কোন দলিল থেকে যদি অকাট্য কোন ঘোষণা প্রমাণিত না হয় কিংবা কোন দলিল থেকে যদি সুস্পষ্টভাবে কোন জিনিসের হারাম হওয়ার কথা নিঃসন্দেহে জানা না যায়, তাহলে তার তার মৌল অবস্থা- মুবাহ্ হওয়ার অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তাকে হারাম বলা যাবে না। কোন যয়ীফ হাদীস এক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে না।

আল্লাহ্ সৃষ্ট সব জিনিসই যে মূলগতভাবে হালাল তা কোন মনগড়া কথা নয়। তা কুরআন মজীদের বহু কয়টি আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এ পর্যায়ের কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছেঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

সেই মহান আল্লাহ্ই তোমাদের (ভোগ-ব্যবহারের) জন্যে সৃষ্টি করেছেন সে সব কিছুই যা আছে এ পৃথিবীতে। (সূরা বাকারাঃ ২৯)

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

নভোমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সব কিছুই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে কর্মে নিরত করে রেখেছেন। (সূরা জাছিয়াহঃ ১৩)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

তুমি কি লক্ষ্য করনি, নভোমণ্ডলে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্ তা’আলা মানুষের কল্যাণের জন্যে নিয়োজিত করে রেখেছেন এবং তোমাদের প্রতি বাহ্যিক ও গোপনীয়- দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নিয়ামতসমূহ উদারভাবে ঢেলে দিয়েছেন? (সূরা লোকমানঃ ২০)

এ সব ঘোষণা থেকে সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীস্থ সব কিছুই আল্লাহ্ তা’আলা মানুষের জন্য- মানুষের কল্যাণের ও রোগ-ব্যবহারের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন, কর্মে নিবদ্ধ করে রেখেছেন। এ কথা বলে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহের কথাই জানিয়ে দিয়েছেন। তাহলে বিশ্বলোকের সব কিছুই মানুষের জন্যে অবশ্যই হালাল হবে। তার কোন একটির ভোগ-ব্যবহার মানুষের নিষিদ্ধ হতে পারে না, সব কিছুর পক্ষেই আল্লাহ্র অনুমতি নিরাজিত। এ সবই তো আল্লাহর দেয়া নিয়ামত। তা যদি নিষিদ্ধই হবে, তাহলে তা সব মানুষের জন্যে সৃষ্টি করার কথা বলার কি তাৎপর্য থাকতে পারে?

তবে আল্লাহ নিজেই যদি সৃষ্ট সব কিছুর মধ্য থেকে কিছু কিছু জিনিস হারাম করে দিয়ে থাকেন, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। এরূপ কোন কোন জিনিস বিশেস কারণে ও বিশেষ কল্যাণ-উদ্দেশ্যে হারাম করে দিয়ে থাকলে তা অবশ্যই মানতে হবে। তা সাধারণভাবে হালাল কর দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম মাত্র এবং সে ব্যতিক্রমের মূলে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে বলে মনে করতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামী শরীয়াতে হারামের পরিধি খুব বেশি সংকীর্ণ। হালালের ক্ষেত্র বিপুলভাবে বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত। কেননা সুস্পষ্ট অকাট্য ভাষায় হারাম ঘোষণাকারী আয়াত খুবই অল্প এবং তা কয়েকটি মাত্র। ইতিবাচকভাবে যে সব বিষয়ে নতুন করে কিছু বলা হয়নি- না হালাল, না হারাম, তা তো সে মৌল নীতির ভিত্তিতেই বিবেচিত হবে। আল্লাহ্র ক্ষমার সীমার মধ্যে গণ্য হবে।

এই পর্যায়ে রাসূলে কারীম সা.- এর ঘোষণাও উল্লেখ্য। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

......... (আরবী)..........

আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল, যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর যে বিষয়ে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তাতে ক্ষমা রয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র কাছ থেকে তাঁর ক্ষমা গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ্ তো কোন কিছু ভুলে যান না- (ভুলবশত বলেন নি এমন তো হতে পারে না)। এ কথার প্রমাণ হিসেবে তিনি পাঠ করলেনঃ ‘‘তোমাদের প্রভু ভুলে যান না।’’ (কুরআনের একটি আয়াতের অংশ)

হযরত সালমান ফারসী বর্ণনা করেছেনঃ

.............. (আরবী).............

রাসূলে কারীম সা. কে চর্বি, মাখন, পনির ও কোমল পশু লোমের তৈরী বস্ত্রাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা হালাল ঘোষণা করেছেন, তা হালাল। যা হারাম ঘোষণা করেছেন তাঁর কিতাবে, তা হারাম। আর যে বিষয়ে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তা সেসব জিনিসের মধ্যে গণ্য যা করলে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।

প্রশ্নের উত্তরে রাসূলে করীম সা. এক-একটি জিনিস সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। এ পর্যায়ে শাশ্বত নীতিই তিনি ঘোষণা করলেন, যে নীতির ভিত্তিতে হালাল-হারাম নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং হওয়া উচিত। আল্লাহ কোন্ কোন্ জিনিস হারাম করেছেন, তা এ মূলনীতির ভিত্তিতে অতি সহজেই নির্ধারিত হতে পারে। আর অতঃপর যে সব বিষয়ে হারামের কোন ঘোষণা পাওয়া যাবে না, তা সবই হালাল বলে বিবেচিত হবে।

নবী কারীম সা. বলেছেনঃ

............ আরবী .............

আল্লাহ তা’আলা কতগুলো কাজকে ফরয করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তা নষ্ট করে ফেল না। তিনি কতগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তোমরা সে সীমা লংঘন করো না। কিছু কিছু জিনিসকে তিনি হারাম করেছেন, তোমরা তার বিরোধিতা করো না। আর তোমাদের প্রতি অনুগ্রহবশত- না ভুলে গিয়ে অনেক বিষয়ে তিনি পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অতএব সে বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

এ পর্যায়ে আমি একটি বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই। ‘মৌলিকভাবে সব কিছুই মুবাহ্’ কথাটি কতগুলো দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়। যাবতীয় কাজকর্ম, হস্তক্ষেপ, পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি- যা ইবাদতের ব্যাপারসমূহে গণ্য নয় সেক্ষেত্রেও এ মৌল নীতিটি প্রযোজ্য। এগুলো আমরা বলি আদত-অভ্যাস, পারস্পরিক কার্যাদি। এসবের মূল কথা হলো, আসলে তা সবই অ-হারাম- শর্তহীনভাবেই তা হালাল। তবে শরীয়াতদাতা যদি কোন কাজকে হারাম ঘোষণা করে থাকেন এবং কোন বিষয়ে কোন শর্ত আরোপ করে থাকেন, তবে তা অবশ্যই হারাম হবে এবং সে শর্তকে অবশ্যই মানতে হবে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্র ঘোষণা হচ্ছেঃ

............. আরবী ..............

তোমাদের প্রতি যা যা হারাম করা হয়েছে, তার সব কিছুই সুস্পষ্ট করে তিনি তোমাদের বলে দিয়েছেন।

এ ঘোষণা দ্রব্যাদি ও কার্যাদি উভয় ব্যাপারেই প্রযোজ্য। কিন্তু ইবাদতের ব্যাপার এ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। কেননা তা-ই হচ্ছে আসল দ্বীন- দ্বীনের মৌল ব্যাপার আর তা কেবলমাত্র ওহীর সূত্রেই লাভ করা যেতে পারে। ওহীর মাধ্যমে যা ইবাদত বলে জানা যায়নি, তা কখনই এবং কোনক্রমেই ইবাদতের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। এ সম্পর্কে রাসূলে কারীম সা.- এর ঘোষণা হচ্ছেঃ

............ আরবী ..............

আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে শামিল নয় এমন কোন জিনিস যদি কেউ দ্বীনের মধ্যে নতুন করে উদ্ভাবন করে তবে তা অবশ্যই প্রত্যাখাত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

কেননা প্রকৃত দ্বীন দুটো কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। একটি হচ্ছে এই যে, বন্দেগী করা হবে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র- এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করা হবে না। এবং দ্বিতীয়টি এই যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র বন্দেগী করা হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুযায়ী, অন্য কোনভাবে নয়। কাজেই কেউ যদি নিজের পক্ষ থেকে ইবাদতের কোন পন্থা বা অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করে- সে যে-ই হোক না কেন- তা গুমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। তা গ্রহণ করা নয়, প্রত্যাখ্যান করতে হবে ঈমানদার লোকদের। কেননা শরীয়াতের বিধান রচয়িতা তো কেবলমাত্র আল্লাহ্। তিনিই ইবাদত পাওয়ার অধিকারী, ইবাদতের পন্থা ও নিয়ম কেবল তিনিই বলে দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়। আর তাঁর প্রদর্শিত পথ-পন্থা ও নিয়মে ইবাদত করা হলেই তা তাঁর কাছে গৃহীত হতে পারে, কেবল সেই ইবাদতের মাধ্যমেই আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জিত হতে পারে।

তবে সাধারণ অভ্যাস-আদত কিংবা পারস্পরিক লেনদের সম্পর্ক বিনিময় প্রভৃতি পন্থা ও পদ্ধতির উদ্ভাবক মানুষ নিজে, শরীয়তদাতা নন। শরীয়াতদাতা এ পর্যায়ে শুধু বলে দেবেন কোন্ পন্থা- পদ্ধতি বা নিয়ম ঠিক- যথার্থ এবং কোন্টি যথার্থ নয়। যে ধরণের কাজ বিপর্যয় ও ক্ষতি মুক্ত সেগুলোকে তিনি বহাল রাখারই পক্ষপাতী।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেনঃ বান্দাদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম সংক্রান্ত তৎপরতা দু’ধরণের। কতগুলো আছে ইবাদত, যদ্দারা লোকদের দ্বীনী অবস্থার সংশোধন সাধিত হয়। আর কতগুলো আছে আদত-অভ্যাস, দুনিয়ায় বসবাস করার জন্যে তা মানুষের জীবনে জরুরী। এ পর্যায়ে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ হল আল্লাহ যেসব ইবাদত ফরয করে দিয়েছেন কিংবা যা তিনি পছন্দ করেন, তা শরীয়তের বিধঅন ব্যতীত অন্য কোনভাবে প্রমাণিত হতে পারে না।

তবে মানুষের আদত-অভ্যাস সংক্রান্ত ব্যাপারাদির কথা স্বতন্ত্র। কেননা তা তো মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরাই উদ্ভাবন করে। এসব উদ্ভাবনের পর্যায়ে প্রশ্ন থাকবে শুধু এই যে, তা যেন শরীয়তের পরিপন্থী না হয়। আর আল্লাহ্ স্বয়ং যে বিষয়ে কোন আপত্তি করেন নি, সে বিষয়ে অপর কারো আপত্তির কোন গুরুত্ব থাকতে পারে না। আদেশ-নিষেধ- উভয়টিই শরীয়তের বিধান। ইবাদত হবে শুধু সেসব কাজ, যার নির্দেশ দেননি, সে বিষয়ে নিষেধবাণী উচ্চারণ করার অন্য কার কি অধিকার থাকতে পারে?

এ কারণে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. প্রমুখ হাদীস-পারদর্শী ফকীহ্গণ বলতেন যে, ইবাদতসমূহ মূলত ওহী সূত্রে প্রমাণিত। কাজেই শরীয়তের বিধান শুধু তাই, যার পক্ষে শরীয়তের কোন ফয়সালা এসেছে। যে সম্পর্কে তেমন কিছুই নেই, তাকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত মনে করা আল্লাহ্র ওপর কর্তৃত্ব করার শামিল। এ পর্যায়েই আল্লাহ্র এ আয়াত ঘোষিত হয়েছেঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

ওদের জন্যে এমন সব শরীক উপাস্য আছে নাকি, যারা ওদের জন্যে এমন বিধান রচনা করে দিয়েছে, যার কোন অনুমতিই আল্লাহ্ দেন নি? (সূরা শূরাঃ ২১)

এ কারণেই মানুষের সাধারণ আদত-অভ্যাসের ব্যাপারটি ভিন্নতর। আসলে তা সবই মুবাহ- দোষমুক্ত, অনির্দিষ্ট। তার মধ্য থেকে যে যেটিকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন, কেবল সে সেটিই হারাম হবে, অন্য কিছু নয়। এ কথাকে সত্য না মানলে আমাদের প্রতি এ আয়াতটি প্রযোজ্য হবেঃ

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا

আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যে রিয্ক নাযিল করেছেন, তন্মধ্য থেকে কিছু তোমরা হারাম বানিয়েছ আর কিছু হালাল? .......এটা কি রকম কাজ তা কি তোমরা ভেবে দেখেছ? (সূরা ইউনুসঃ ৫৯)

এ হচ্ছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক কল্যাণবহ মৌল নীতি বিশেষ। এ মৌল নীতির ভিত্তিতে আমরা বলবো, ক্রয়-বিক্রয়, হেবা, ইজারা ইত্যাদি মানুষেল সামাজিক জীবনের আদত-অভ্যাস বা প্রচলনের ব্যাপার। এ দুনিয়ায় জীবন যাপনের জন্যে এগুলো মানুষকে মেনে চলতে হয়- যেমন পানাহার ও পোশাক পরিধান মানুষের অপরিহার্য হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে শরীয়ত উত্তম ও সুষ্ঠু নিয়মাদি শিক্ষা দিয়েছে। তাই যে যে ক্ষেত্রে কোনরূপ বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে শরীয়ত তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এবং যা একান্তই জরুরী তা অপরিহার্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। অতঃপর যা যা অবাঞ্ছনীয় দেখা গেছে, সে সবকে ‘মাকরূহ’ বলেছে আর যে যে কাজে সার্বিক কল্যাণ লক্ষ্য করা গেছে, সেগুলোকে বলেছেন মুস্তাহাব। ফলে এক্ষেত্রের কাজগুলোকে আমূল উৎপাটিত করার বা নতুন করে ঢালাই করার প্রয়োজন হয়নি।

এ সত্য প্রতিভাত হওয়ার পর বলা যায়, লোকেরা নিজেদের ইচ্ছেমত লেন-দেন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও মজুরী বিনিময়ে কাজ করার জন্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, যতক্ষণ না শরীয়ত তার কোন কাজকের হারাম বলে ঘোষণা করছে। লোকদের পানাহারের ব্যাপারটির দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যা যা হারাম, তা পরিহার করে চললেই হলো। এ ছাড়া এক্ষেত্রে আর কোন বিধি-নিষেধের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে বাধ্য করা হয়নি। ফলে তা সবেই মৌলিকভাবে মুবাহ-অনিষিদ্ধ।

.............. আরবী .............

এ মৌল নীতির ভিত্তিতে ইবনে তাইমিয়ার ছঅত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম এবং হাম্বলী মাযহাবের সব ফিকাহবিদই বলেছেনঃ

.............. আরবী .............

চুক্তি ও শর্তাদি মূলত সবই মুবাহ। যে চুক্তি সম্পর্কে শরীয়ত কোন আপত্তি করেনি এবং যা হারাম ঘোষিত হয় নি, তা সবই হালাল।

সহীহ্ হাদীস থেকেও এ মৌল নীতির সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেনঃ

................ আরবী ................

আমরা আযল করছিলাম, তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল। নিষেধ করার মতো কিছু থাকলে কুরআন তা অবশ্যই নিষেধ করে দিত। [তাই বলে ‘আযল’ নিষিদ্ধ নয়, এমন কথা বলা যাবে না। কেননা এ হাদীসটি প্রাথমিক পর্যায়ের। পরে অন্যান্য হাদীসে তার নিষেধও বর্ণিত হয়েছে। -অনুবাদক]

এ থেকে শুধু এতটুকুই প্রমাণ করতে চাচ্ছি যে, যে বিষয়ে ওহীসূত্রে কোন নিষেধ আসেনি তা অনিষিদ্ধ, তা হারাম নয়। নিষেধকারী কোন ঘোষণা নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ জায়েয। শরীয়ত সম্পর্কে এ ছিল সাহাবীদের বিশ্বাস এবং তাঁরা যে শরীয়তের মূলতত্ত্ব যথার্থ বুঝতে পেরেছিলেন, তা এ কথা থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

মোটকথা এ সব দৃষ্টান্ত ও দলিল থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সে ইবাদত ও সে নিয়মের ইবাদতই শরীয়তসম্মত, যা স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর মানুষের আদত-অভ্যাসের মধ্য থেকে হারাম শুধু তা-ই যা স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা হারাম ঘোষনা করেছেন। আল্লাহ্ যা হারাম করেন নি, তা কখনই হারাম হতে পারে না।

২. হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র

আল্লাহ্র ইসলাম দ্বিতীয় মৌল নীতি হিসেবে ঘোষণা করেছে যে, হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা’আলার। সৃষ্টির হাত থেকে এ কর্তৃত্ব কেড়ে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র দ্বীনের বা বৈষয়িকতার দৃষ্টিতে তার মর্যাদা যা-ই হোক না কেন, এ অধিকার কারোরই নেই। এ কর্তৃত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্র অধিকার বলে স্বীকৃতব্য। আলেম, পীর-দরবেশ, রাজা-বাদশাহ্, নেতা, আল্লাহ্র বান্দাদের ওপর কোন কিছু হারাম করার কোন অধিকার কারো নেই। যদি কেউ তা করার দুঃসাহস করে তাহলে বুঝবে হবে সে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘন করছে। দ্বীনী আইন-বিধান প্রণয়নে আল্লাহ্র নিরংকুশ অধিকারকে যারা কেড়ে নিতে চাচ্ছে, তাদের এ কাজকে যারা খুশি মনে মেনে নেবে ও গ্রহণ করবে, অনুসরণ করবে, তারা আল্লাহর সাথে তাদের শরীক করার মতো মারাত্মক অপরাধ করবে। শিরকের এ অপরাধ আল্লাহ্ কিছুতেই ক্ষমা করবে না। সূরা আশ-শুরার পূর্বোদ্ধৃত আয়াতটি এখানেও পঠিতব্যঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ.

ওদের কি এমন শরীক বা উপাস্য আছে নাকি, যারা ওদের জন্যে দ্বীনের এমন বিধান রচনা করে দিচ্ছে, যার জন্যে আল্লাহ্ কোন অনুমতিই দেন নি? ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানরা হালাল-হারাম নির্ধারণের নিরংকুশ কর্তৃত্ব দিয়েছিল তাদের পাদ্রী ও পণ্ডিতদের। কুরআন মজীদ এ দিকে ইঙ্গত করেই বলেছেঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ওদের পাদ্রী-পণ্ডিতদের খোদা বানিয়ে নিয়েছে আর ঈসা মসীহ্কে। অথচ ওদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র দাসত্ব ও বন্দেগী করতে। আসলে সে আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ আর কেউ নয়- নেই। তিনি সর্বাত্মকভাবে পবিত্র, ওদের শিরকের অনেক ঊর্ধ্বে তিনি। (সূরা তাওবাঃ ৩১)

আলী ইবনে হাতিম পূবে খ্রীস্ট ধর্ম অবলম্বনকারী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে যখন দেখতে পেলেন, নবী করীম সা. উক্ত আয়াত পড়ছেন, তখন তিনি বললেনঃ

............ আরবী .................

হে রাসূল! ওরা তো ওদের পাদ্রী-পণ্ডিতদের ইবাদত করেনি?

রাসূলে কারীম সা. জবাবে বললেনঃ তাই নাকি? এ পাদ্রী-পণ্ডিতরাই তো ওদের জন্যে হালাল-হারাম নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং ওরা তা-ই সাগ্রহে ঐকান্তিকভাবে মেনে নিয়েছে। আর কুরআনে এটাকেই বলা হয়েছে ওদের ‘ইবাদত’ অর্থাৎ এরূপ করাই ইবাদত। ‘ইবাদত’ বলতে যা বোঝায়, তা ওরা করেছে সেই পাদ্রী-পণ্ডিতদের। [তিরমিযী প্রভৃতি]

অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী কারীম সা. উপরিউক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যা দান পর্যায়ে বলেছেনঃ

................. আরবী .................

ওরা ওদের পাদ্রী-পণ্ডিতদের বন্দেগী করত না, এ কথা কি সত্য? কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ পাদ্রী-পণ্ডিতরা যখন কোন জিনিসকে তাদের জন্যে হালাল ঘোষণা করত, তখন তারাও সেটাকে হালালরূপে গ্রহণ করে নিত এবং অনুরূপভাবে যখন ওরা তাদের জন্যে কোন জিনিসকে হারাম বলে দিত, অমনি তারা সেটাকে হারাম মেনে নিত। বস্তুত কাউকে এরূপ অধিকার বা মর্যাদা দানই হচ্ছে তার ইবাদত করা।

খ্রীস্টানরা চিরকাল এ বিশ্বাসই পোষণ করে আসছে যে, হযরত ঈসা মসীহ্ আ. ঊর্ধ্বলোকে চলে যাওয়ার পূর্বে তাঁর ছাত্র-সাগরিদদের হালাল-হারাম করার পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে গেছেন। তারা নিজেদের ইচ্ছেমত হালাল-হারাম ঘোষণা করতে পারে। ইঞ্জিল মথি গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বন্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বন্ধ হইবে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।

মুশরিকদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে- তারা আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে নিজরোই হালাল-হারাম নির্ধারণ করেছে।

ইরশাদ করা হয়েছেঃ

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ তোমাদের রিয্ক যে দিয়েছেন, তার মধ্যে হালাল-হারাম তোমরা নির্ধারিত করে নিয়েছে? বল, আল্লাহ কি তোমাদের তা করার অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলেছ? (সূরা ইউনূসঃ ৫৯)

আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

তোমাদের মুখে যা আসে তা-ই বলে দিও না- এটা হালাল ও এটা হারাম। এতে আল্লাহর নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা চালানো হবে। আর যারাই আল্লাহ্র নামে এ ধরণের মিথ্যা কথা প্রচার করে, তারা কখনই কল্যাণ বা সাফল্য লাভ করতে পারে না। (সূরা নহলঃ ১১৬)

এ সব সুস্পষ্ট অকাট্য আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে নিঃসন্দেহে জানতে ও বুঝতে পারা যায় যে, হালাল-হারাম নির্ধারণ ও ঘোষণার একমাত্র অধিকার মহান আল্লাহ্র। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া এ অধিকার অন্য কারো নেই, থাকতে পারে না। তিনি নিজেই এ কাজ করেছেন এবং তা তিনি তাঁর নিজের কালাম কুরআন মজীদে বলে দিয়েছেন, না হয় তাঁর নবী-রাসূলের বাণীতে ঘোষণা করিয়েছেন। হালাল-হারাম করণ পর্যায়ে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে লংঘন করার কোন অধিকারই কারো নেই। ফিকাহবিদগণ তা করেনও নি। কুরআন মজীদে বলেই দেয়া হয়েছেঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

আল্লাহ যা কিছু তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন তা তিনি নিজেই সুস্পষ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন করে তোমাদের জন্যে বলে দিয়েছেন। (সূরা আন’আমঃ ১১৯)

বস্তুত হালাল-হারাম নির্ধারণও কি জায়েয, কি নাজায়েয, তা মৌলিকভাবে ও নিজস্ব মর্জি অনুযায়ী চিহ্নিত করার কোন অধিকার বা কর্তৃত্বই ফিকাহবিদদের নেই। কেননা এটা তো দ্বীনী শরীয়ত রচনা পর্যায়ের কাজ। ফিকাহবিদগণ ইজতিহাদ করতে পারেন, শরীয়তের ব্যাপারে তাঁদের মতামত- নেতৃত্ব স্বীকৃতব্য। তা সত্ত্বেও তাঁরা কোন বিষয়ে ফতোয়া দিতে রীতিমত ভয় পেতেন। একজনের কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে তিনি অন্য জনের কাছে যেতে বলে নিজে এ কাজ এড়িয়ে যেতেন। কেননা তাঁদের ভয় ছিল, এ কাজ করতে গিয়ে কোন ভুল করে বসতে পারেন, হালালকে হারাম বা এর বিপরীত করার অপরাধ হয়ে যেতে পারে। আর তা করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না।

ইমাম শাফঈ তাঁর (আরবী) গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র কাযী আবূ ইউসূফের কথা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

‘আমি বিপুল সংখ্যক সুবিজ্ঞ সুবিজ্ঞ ও দ্বীন পারদর্শীদের দেখেছি। তাঁরা ফতোয়া দেয়া পছন্দ করেন না। কোন জিনিসকে তাঁরা সরাসরি হালাল বা হারাম বলার পরিবর্তে কুরআনে যা আছে, কোনরূপ ব্যাখ্যা ছাড়া তা বলে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন। বিশিষ্ট তাবেয়ী আলেম ইবনুস সায়েব বলেছেনঃ তোমরা সে রকম লোক হবে না যে বলে, আল্লাহ্ অমুক জিনিসটি হালাল করেছেন কিংবা এটা আল্লাহর খুব পছন্দ। কেননা কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, ‘না আমি ওটাকে হালাল করেছিলাম, আর না ওটা আমার পছন্দ ছিল।’ তেমনি সে ব্যক্তির মতও যেন তোমার অবস্থা না হয়, যে বলে ‘অমুক জিনিসটা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, ‘তুই মিথ্যাবাদী, আমি তো ওটাকে হারাম করিনি, ও কাজ করতে নিষেধও করে দেইনি। কূফার প্রখ্যাত তাবেয়ী ফিকাহ্ বিশারদ ইবরাহীম নখয়ী সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে, তাঁর ছাত্র-শাগরিদগণ যখন ফতোয়া দিতেন, তখন, এটা মাকরূহ কিংবা এতে কোন দোষ নেই, প্রভৃতি ধরণের কথা বলতেন। কেননা কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম বলে নির্ধারণ করার মত দায়িত্বহীন কাজ আর কিছু হতে পারে না।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেনঃ

............... আরবী ..............

যে জিনিসটার হারাম হওয়ার কথা নিশ্চিত-নির্দিষ্ট-অকাট্যভাবে জানা গেছে, কেবলমাত্র সেই জিনিসটা ছাড়া অন্য কোন জিনিসের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কালের মনীষীগণ কখনও হারাম শব্দটি প্রয়োগ করতেন না।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.- কে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলতেনঃ আমি ওটাকে মাকরূহ মনে করি অথবা আমি ওটাকে ভাল মনে করি না বা পছন্দ করি না’। ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমামদের সম্পর্কেও এ কথাই সত্য।

৩. হালালকে হারাম ও হারামকে হালালকরণ শির্ক পর্যায়ে অপরাধ

যে সব লোক নিজ নিজ স্বভাবে হালাল-হারামকরণের অধিকারী বলে নিজেদের মনে করে, ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। বিশেষভাবে হালালকে যারা হারাম বলে, তাদের ওপর ইসলামের আক্রমণ অত্যন্ত কঠোর। কেননা এর ফলে মানুষ অকারণ সংকীর্ণতা ও কৃচ্ছ্রতার মধ্যে পড়ে যায়, অথচ আল্লাহ্ তো বিপুল প্রশস্ততা দান করেছেন। এরূপ নীতির ফলে লোকদের মনে ভিত্তিহীন কৃচ্ছ্রতা ও সূক্ষ্ণতা অবলম্বনের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠে অথচ নবী করীম সা. এ কৃচ্ছ্রতা সূক্ষ্ণতি সূক্ষ্ণতার প্রবণতাকে কঠোর ভাষায় পরিহার করে চলতে বলেছেন। এ নীতি অবলম্বনকারীদের প্রতি তিনি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

................ আরবী ..............

সাবধান! দ্বীন-ইসলামের খুঁটিনাটি ব্যাপারে কঠোরতাকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে.. ধ্বংস হয়ে গেছে। (মুসলিম, আহমাদ, আবূ দাউদ)

তিনি মুহাম্মাদী রিসালাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

................ আরবী ..............

আমি এমন এক দ্বীনসহ প্রেরিত হয়েছি, যা একমুখী, ঐকান্তিক ও সুপ্রশস্ত।

বস্তুত দ্বীন ইসলাম যে আকীদা-বিশ্বাস ও তওহীদ-স্রষ্টাকে সর্বদিক দিয়ে এক ও অংশীদারহীন মান্য করার ব্যাপারে একক আদর্শবাদী এবং শরীয়াত ও কর্মবিধানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদার ও প্রশস্ত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। শিরক এবং হালালকে হারাম করণের কাজটি তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

একটি হাদীসে নবী কারীম সা. জানিয়েছেন, আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ

................... আরবী ....................

আমি আমার বান্দাদের একমুখী ঐকান্তিক আদর্শের ওপর সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তানেরা তাদের প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করেছে। তাদের ওপর সেসব জিনিসকে হারাম করে দিয়েছে, যা আমি হালাল করেছিলাম। তাদের হুকুম দিয়েছে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক বানাবার, যাদের আমার সাথে শরীক হওয়ার কোন সনদ আমি কখনোই নাযিল করিনি। (মুসলিম)

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, হালালকে হারাম বলা শিরক পর্যায়ের কাজ। আরব মুশরিকরা যে শিরক করত, মূর্তিপূজা করত, ক্ষেত-ফসল ও জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় পবিত্র জিনিসগুলোকে নিজেদের জন্যে হারাম বানিয়ে নিয়েছিল, কুরআন মজীদ সেজন্যে তাদের প্রতি তীব্র রোষ প্রকাশ করেছে। কেননা এগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’আলা কোন সনদ বা সমর্থন নাযিল করেন নি। বহীরা, সায়েরা, অসীলা ও হাম- এসবই ছিল তাদের হারাম করা জন্তুগুলোর নাম। উষ্ট্রী পাঁচটি বাচ্চা প্রসব করলে ও শেষ বাচ্চাটি পুরুষ হলে এ মুশরিকরা সে উষ্ট্রীটির কান কেটে দিত। তার পৃষ্ঠে সওয়ার হওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাদের উপাস্য দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে মুক্ত করে দিত। অতঃপর সে উষ্ট্রীটিকে যবেহ করা বা তার ওপর বোঝা চাপানো সবই সম্পূর্ণ হারাম বলে ঘোষণা করত। পানি-ঘাট কিংবা চারণভূমি থেকে সেটাকে তাড়ানও সম্ভবপর হতো না। এ উষ্ট্রীটির নাম দিত ‘বহীরা’ অর্থাৎ কান কাটা উষ্ট্রী। ‘সায়েরা’ বলা হতো সে উষ্ট্রীটিকে যেটিকে তার মালিক বিদেশ সফর থেকে ফিরে এসে বা রোগমুক্তি লাভ করে দেবতাদের নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিত। ছাড়ী স্ত্রী ছানা প্রসব করলে নিজের অধিকারের মনে করত। আর পুরুষ ছানা প্রসব করলে মনে করত ওটার ওপর দেবতাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। আর পুরুষ স্ত্রী উভয় ধরণের ছানা প্রসব করলে পুরুষ ছানাকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলিদানের পরিবর্তে সেটাকে মুক্ত করে দিত। তখন সেটার নাম হত ‘অসীলা’। আর যে উষ্ট্রীর শাবকের শাবক বোঝা বহনের উপযুক্ত হতো সে বৃদ্ধা উষ্ট্রীকে বোঝা বহন ও সওয়ারীর কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়ে যেত। এটারই নাম হতো ‘হাম’।

এভাবে এ জন্তুগুলোকে হারাম মনে করাকে কুরআন মজীদ তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছে। পিতৃ পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে এ ধরণের কাজ করা যে কোনক্রমেই উচিত নয়, তা কুরআন মজীদ সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে। বলা হয়েছেঃ

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ -

আল্লাহ্ বহীরা, সায়েরা, অসীলা এবং হাম প্রভৃতি কিছুই বানান নি। এ কাফিররা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। ওদের অধিকাংশই নির্বোধ। ওদের যখনই আহ্বান করা হয় যে, আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান গ্রহণ কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তখন ওরা বলে যে, আমাদের বাপ-দাদার কাছ থেকে পাওয়া রীতিনীতিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। অথচ ওদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না, সত্য পথ-প্রাপ্তও ছিল না তারা, তা সত্ত্বেও কি ওরা তাদের পথ অনুসরণ করে চলতে থাকবে। (সূরা মায়িদাঃ ১০৩-১০৪)

সূরা আল-আ’রাফ- এ প্রকৃত হারাম জিনিসগুলোর উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

বল, আল্লাহ্, তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন এবং যেসব পবিত্র রিয্কের ব্যবস্থা করেছেন, সে সবকে কে হারাম করে দিল? (সূরা আল-আরাফঃ ৩২)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

বল, আমার রব্ব তো এসব জিনিস হারাম ঘোষণা করেছেন; নির্লজ্জতার কাজ, প্রকাশ্য বা গোপনীয় পাপ, অকারণ ও অন্যায় বাড়াবাড়ি, আর আল্লাহ্র সাথে শির্ক, যার সমর্থনে তিনি কোন সনদ নাযিল করেন নি। সেই সঙ্গে যা জানো না, তা আল্লাহ্র নামে বলা। (সূরা আল আ’রাফঃ ৩৩)

হালাল ও হারামকরণ সংক্রান্ত এ বিতর্ক মক্কী সূরাসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কুরআনের দৃষ্টিতে এ ব্যঅপারটি ছোটখাটো ও খুঁটিনাটি বা গুরুত্বহীন নয়। বরং এটার সম্পর্ক ইসলামের মৌল নীতি ও সামগ্রিক আদর্শের সাথে।

মদীনা শরীফে মুসলমানদের মধ্যে কৃচ্ছ্রতা ও পবিত্র জিনিসগুলোকে নিজেদের ওপর হারাম করার প্রবণতা তীব্রভাবে দেখা দেয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা’আলা অকাট্য ও সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করে তাদেরকে আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতে ও সিরাতুল মুস্তাকীমের ওপের অবিচল হয়ে চলতে বলেছেন। তার ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যেসব পবিত্র দ্রব্য হালাল করেছেন, সে সবকে তোমরা ‘হারাম’ মনে করো না। আর সীমালংঘন করবে না। নিশ্চিত জানবে, সীমালংঘনকারীদের আল্লাহ্ আদৌ পছন্দ করেন না। আল্লাহ যেসব হালাল ও পবিত্র রিয্ক তোমাদের দান করেছেন তোমরা তা ভক্ষণ কর। সে সঙ্গে সেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাঁর প্রতি তোমরা ঈমানদার বলে দাবি করেছ। (সূরা মায়িদাঃ ৮৭-৮৮)

৪. হারাম জিনিস ক্ষতিকর

আল্লাহ্ তা’আলা সমগ্র মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানুষকে এতসব অমূল্য নিয়ামত দান করেছেন, যার কোন হিসাব-নিকাশ করা সম্ভবপর নয়। তাই স্বভাবতই তাঁর অধিকার রয়েছে মানুষের জন্যে কোন কিছুকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করার। এ ব্যাপারে কারো কোন প্রশ্ন করার বা আপত্তি জানাবার কোন অধিকারই থাকতে পারে না। তিনি রব্ব- এ হিসেবেই তাঁর এ অধিকার। মানুষ তাঁরই বান্দা। এ বান্দাহ হিসেবেই মানুষ তাঁর এ অধিকার মেনে চলতে বাধ্য। ঠিক যেমন রব্ব হিসেবেই তিনি মানুষকে নিজের বান্দা বানিয়েছেন এবং পালন করে চলার জন্যে দিয়েছেন জীবন-বিধান ও নিয়মতন্ত্র। তবে আল্লাহ্ যেহেতু তাঁর বান্দাদের প্রতি অপরিসীম দয়াবান- এ কারণে তিনি এ ব্যাপারে কোন জবরদস্তিও যেমন করেন নি, তেমনি অযৌক্তিক বা বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থী কোন বিধানও দেন নি। তিনি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবেই এক-একটা জিনিসকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করেছেন। সার্বিকভাবে সমগ্র মানবতার মৌলিক কল্যাণ সাধনই এর চরম লক্ষ্য। এ কারণে তিনি মানুষের জন্যে কেবল পাক-পবিত্র, উত্তম-উৎকৃষ্ট জিনিসিই হালাল করেছেন এবং হারাম করেছেন যাবতীয় নিকৃষ্ট-নষ্ট-খারাপ-ক্ষতিকর দ্রব্যাদি।

প্রসঙ্গত বলা যায়, তিনি ইয়াহূদীদের প্রতি কিছু কিছু ভাল ও উৎকৃষ্ট জিনিসও হারাম করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা ছিল স্বয়ং ইয়াহূদীদের নাফরমানীসূচক আচরণের শাস্তিস্বরূপ। কেননা ওরা আল্লাহ্র হালাল হারামের সীমাকে স্বেচ্ছাচারিতা করে লংঘন করেছিল। আল্লাহ্ সেই কথাই বলেছেন নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

যারা ইয়াহূদী ধর্মমত গ্রহণ করেছে তাদের ওপর আমরা হারাম করে দিয়েছিলাম সবরকমের নখধারী পাখী, গরু-ছাগলের চর্বি- শুধু তা বাদে যা ওদের পৃষ্ঠে বা আঁতুরিতে কিংবা হাড়ের সঙ্গে লাগা আছে। আর তা তাদের বিদ্রোহাত্মক ভূমিকার প্রতিশোধ হিসেবেই আমরা তা করেছি। এরূপ করাতে আমরা নিঃসন্দেহে যথার্থ ও সত্যবাদীই ছিলাম। (সূরা আন’আমঃ ১৪৬)

ইয়াহূদীরা কি ধরণের বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা অবলম্বন করেছিল, কুরআনের অপর এক সূরায় তা বলে দেয়া হয়েছে। আয়াতটি এইঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا - وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

যারা ইয়াহূদী মত গ্রহণ করে জুলুম করেছে, এ জুলুমের কারণে আমরা তাদের প্রতি সে সব জিনিসই হারাম করে দিয়েছি, যা তাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছিল। সে সঙ্গে তাদের এ অপরাধের কারণেও যে, তারা লোকদেরকে খুব বেশি বাধা দিত, তারা সুদ গ্রহণ করত অথচ তা থেকে তাদের নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল, আর তারা অবৈধ উপায়ে লোকদের ধন-মাল ভক্ষণ করত। (সূরা আ্ন্ নিসাঃ ১৬০-১৬১)

উত্তরকালে আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর সর্বশেষ ও নবী-রাসূল আগমন সমাপ্তকারী রাসূল সব মানুষের জন্যে পাঠালেন। মানবতা এ সময় পূর্ণবয়স্কতা ও পুরামাত্রায় বিবেক-বুদ্ধি লাভ করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা’আলা অনুগ্রহ করে তাদের ওপর থেকে সাময়িকভাবে চালানো সেই হারামের দুর্বহ বোঝা দূর করে দিলেন। আহলি কিতাব লোকদের কাছে এ রিসালাতের পরিচয় ছিল-কুরআন মজীদে তার উল্লেখ করা হয়েছে এ ভাষায়ঃ

يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

তারা তাদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে তার কথা লিখিত দেখতে পায়। সে তাদের ভাল ভাল কাজের আদেশ করে, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে, তাদের জন্যে পাকপবিত্র জিনিসসমূহ হালাল ঘোষণা করে। আর তাদের ওপর যে সব দুর্বহ বোঝা ও শৃঙ্খলাদি চাপানো ছিল, তা তাদের ওপর থেকে নামিয়ে দেয়। (সূরা আরাফঃ ১৫৭)

অতঃপর অপরাধের কাফ্ফারা স্বরূপ ভাল, পবিত্র, উত্তম দ্রব্যাদি হারাম করার পরিবর্তে ইসলামে অন্যান্য পন্থা ও উপায়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। গুনাহের কাফ্ফারার জন্যে খালেস তওবার ব্যবস্থা করা হয়। পানি যেমন করে ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়, তওবাও ঠিক তেমনি গুনাহ্ মাফ করিয়ে দেয়। এ ছাড়া এমন অনেক কাজেরও বিধান দেয়া হয়েছে, যা খারাপ কাজকে নির্মূল করে দেয়। দান-সাদকা ও গুনাহের আগুন নির্বাপিত করে, যেমন করে পানি নিভিয়ে দেয় আগুন। এছাড়া চলমান জীবনে এমন অনেক দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবত ভোগ করতে হয় যা বান্দার গুণাহ-খাতা ও ভুল-ভ্রান্তি শুষ্ক পত্র-পল্লবের মতই ঝরিয়ে দেয়। এ কারণে ইসলামের এ সত্য অকাট্য হয়ে দেখা দিয়েছে যে, তা যা কিছু হারাম করেছে, তা অবশ্যই খারাপ, নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর।

বস্তুত যা খুব বেশি ও সম্পূর্ণ ক্ষতিকর তার উপকারের তুলনায় তাকেই হারাম করে দিয়েছে। যার যা খালেসভাবে উপকারী ও কল্যাণকর তাকে হালাল করে দেয়া হয়েছে। মদ্য ও জুয়া প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের এ কথাই বলা হয়েছেঃ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

হে নবী! লোকেরা তোমার কাছে মদ্য ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, ও দুটোতে বড় গুনাহ্ রয়েছে, যদিও ফায়দাও কিছু রয়েছে, আর ও দুটো কল্যাণের তুলনায় ক্ষতিই অনেক বেশি। (সূরা বাকারাঃ ২১৯)

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামে হালাল কি- যখনই এরূপ প্রশ্ন করা হবে তখনই বলা যাবে পাক=পবিত্র কল্যাণকর দ্রব্যাদি অর্থাৎ সুস্থ মানব মন যেসব জিনিস ভাল ও উত্তম মনে করে এবং কোনরূপ আদত-অভ্যাসের বশবর্তী না হয়েও সব মানুষ মোটামুটিভাবে তা পছন্দ করে তা-ই হচ্ছে হালাল। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

................. আরবী ...................

লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে তাদের জন্যে কি কি হালাল করা হয়েছে। হে নবী আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে সে সব জিনিসই, যা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও উত্তম-উৎকৃষ্ট।

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

.............. আরবী .................

আজ তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে সেসব জিনিসই যা পাক-পবিত্র পরিচ্ছন্ন-উৎকৃষ্ট-ভাল।

যে কারণে আল্লাহ্ তা’আলা কোন জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছেন তা হচ্ছে সে জিনিসের নিকৃষ্টতা, খারাবি ও ক্ষতিকারতা। আর তা সব মুসলমানকেই বিস্তারিতভাবে জানতে হবে এমন কোন কথা নেই। কেননা সেসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান সমানভাবে সকলেরই থাকে না। হয়ত কেউ কেউ জানতে পারে আর অনেকেরই তা অজানা থেকে যায়। অনেক সময় একটি জিনিসের দোষ ও নিকৃষ্টতা হয়ত এখনও প্রকাশিত হয়নি, পরবর্তীকালে তা অবশ্যই জানা যাবে। এ অবস্থায় ঈমানদার ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য আল্লাহ্র ঘোষণাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে ও নিঃসংকোচে মেনে নেয়া। বলা যে, জানলাম ও মেনে নিলাম।

আল্লাহ্ তা’আলা শূকরের গোশ্ত হারাম করেছেন। মুসলিমরা শুধু এতটুকুই বুঝতে পারল যে, তা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও খারাপ বলেই হারাম করা হয়েছে। কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও অগ্রগতি ঘটে। তার ফলে জানা গেল যে, শূকরের গোশ্তে এক প্রকার ধ্বংসাত্মক ও মানব হত্যাকারী বিষাক্ত জীবাণূ রয়েছে। কিন্তু শূকরের গোশ্ত সংক্রান্ত এ জ্ঞান যদি নাও জানা যেত কিংবা এর চাইতে ভিন্নতর কিছুও জানা যেত তাহলেও মুসলিমদের আকীদা কখনও পরিবর্তন হতো না। কেননা আল্লাহ্র ঘোষণায় তা নাপাক ও অত্যন্ত খারাপ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেনঃ

................... আরবী ..................

তিনটি অভিশাপ আহ্বানকারী জিনিস থেকে তোমরা দূরে থাক। তা হচ্ছে পানি পানের স্থানে, রাস্তার মাঝখানে ও ছায়াচ্ছন্ন স্থানে পায়খানা করা। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকিম, বায়হাকী)

প্রাথমিককালে এ কথাটির তাৎপর্য শুধু এতটুকুই বোঝা গিয়েছিল যে, এ তিনটি স্থানে পায়খানা করা খুবই খারাপ কাজ- ভদ্রতা, শূচিতা ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিকাশের ফলে উত্তরকালে আমরা জানতে পারলাম যে, এ কাজটি সাধারণ স্বাস্থ্যনীতির দৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা এ কাজের ফলে মারাত্মক ধরণের সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই বিকাশ ও অগ্রগতি সাধিত হবে, ইসলামী শরীয়তের বিধান রচনার মূলে নিহিত কারণ ও কল্যাণ-দৃষ্টি ততই বেশি উদ্ঘাটিত হতে থাকবে। হালাল-হারাম নির্ধারণের মৌল কারণ জানতে আর কিছুই বাকী থাকবে না। বস্তুত ইসলামী শরীয়তের মূলে রচয়িতার বিশ্বমানবতার প্রতি অকৃত্রিম কল্যাণ বিবেচনা নিহিত রয়েছে। আর তা হবেই না বা কেন? তা রচিত সে মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী অপরিসীম দয়াবান আল্লাহ্র। তাই কুরআন মজীদের বলা হয়েছেঃ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

কোন্টি বিপর্যয়কারী- খারাপ এবং কোন্টি কল্যাণকর- ভাল, তা আল্লাহ্ তা’আলা নির্ভুল ও সঠিকভাবে জানেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের কঠিন কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারতেন। (কিন্তু তিনি তা চান নি) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বজয়ী- দুর্জয়, মহাবিজ্ঞানী। (সূরা বাকারাঃ ২২০)

৫. হালাল যথেষ্ট, হারাম অপ্রয়োজনীয়

বস্তুত ইসলাম এক মহাসৌন্দর্য মণ্ডিত জীবন বিধান। মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্যে তা নাযিল করা হয়েছে। এ বিধানে যদি কোন জিনিস হারাম ঘোষিত হয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্তে কোন উৎকৃষ্টতর জিনিসকে হালাল করে দেয়া হয়েছে। অতীব উত্তম বিকল্প পেশ করা হয়েছে। সে বিকল্প এমনি যে, তার দ্বারা এক দিকে যেমন সমস্ত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জিনিসের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় তেমনি অপর দিকে হারাম জিনিসের প্রতি মুখাপেক্ষিতা বা তার ওপর নির্ভরশীলতা নিঃশেষ হয়ে যায়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম র. এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ

ইসলাম পাশা খেলার মাধ্যমে ভাগ্য জানাকে হারাম করে দিয়েছে। তার পরিবর্তে ইস্তেখারার দো’আর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। [ইসলাম মুসলমানদের শিখিয়েছে যে, কোন কাজ করার পূর্বে সে যেন পরামর্শ করে এবং ইস্তেখারা করে। ইরশাদ হয়েছে, ‘যে ইস্তেখারা করে সে ব্যর্থ হয় না এবং যে পরামর্শ করে, সে লজ্জিত হয় না। ‘ইস্তেখারা’র অর্থ, যে দুটি ব্যাপার নিয়ে সে দ্বন্দ্বে পড়েছে- কোন্টা করবে, সে যেন এ দুটির মধ্যে যেটি উত্তম সেটির সন্ধান পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্র কাছে দো’আ করে। এজন্যে নামায ও দো’আ মাসুরার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে।]

ইসলাম সুদ খাওয়াকে হারাম করে দিয়েছে। তার পরিবর্তে মুনাফাপূর্ণ ব্যবসা বৈধ করে দিয়েছে।

জুয়া হারাম করেছে, তার পরিবর্তে ঘোড়া, উষ্ট্র ও তীরের সেসব প্রতিযোগিতা লব্ধ ধনমাল গ্রহণ জায়েয করেছে, যা শরীয়াতের পরিপন্থী নয়।

পুরুষদের প্রতি রেশম ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। তার পরিবর্তে সূতা, পশম, কাতানের বিভিন্ন সৌন্দর্যময় পোশাক বৈধ করেছে।

জ্বিনা-ব্যভিচার ও পুংমৈথুন হারাম করেছে। তার পরিবর্তে বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম বৈধ করেছে।

মাদক দ্রব্য হারাম করা হয়েছে। তার পরিবর্তে দেহ ও মনের উপকারী সুস্বাদু পানীয় হালাল করে দিয়েছে।

খারাপ ও নিকৃষ্ট ধরণের খাদ্য হারাম করেছে। তার পরিবর্তে উত্তম উৎকৃষ্ট ও ভাল-ভাল খাদ্য হালাল করে দিয়েছেন।

এভাবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধানের পর্যালোচনা করা হলে প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহ্ তা’আলা যদি একদিকে মানুষের জীবনে কোন কোন জিনিসকে হারাম করে সংকীর্ণ করে থাকেন তাহলে অপর দিকে বহু জিনিসকে হালাল করে জীবনকে বিপুল প্রশস্ততা ও উদারতা এনে দিয়েছেন। এক দিকের দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু অপরদিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ্ তা’আলা মানব জীবনকে কোন দুরূহ কষ্ট ও কৃচ্ছ্রতার মধ্যে ফেলে দিতে চান নি। তাদের জন্যে স্বাচ্ছন্দ্যই তাঁর কাম্য। তিনি মানুষের জীবনকে কল্যাণ, নির্ভুল হেদায়াত ও রহমতে কানায় কানায় ভরে দিতে চেয়েছেন। আল্লাহ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেনঃ

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا - يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا

আল্লাহ চান যে, তিনি তোমাদের কাছে তাঁর আইন বিধান সুস্পষ্ট করে বলে দেবেন। তোমাদের জানিয়ে দেবেন অতীত হয়ে যাওয়া লোকদের হেদায়েতের নিয়ম ও পন্থাসমূহ। তিনি স্বীয় রহমত সহকারে তোমাদের প্রতি উন্মুখ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞানী। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি রহমতের আচরণ করতে চান, কিন্তু যারা নিজেদের কামনা-বাসনা-লালসার অনুসরণ করে চলেছে, তারা তোমাদের সত্যপথ থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে দুর্বহ বোঝা লাঘব করতে চান। কেননা মানুষ তো দুর্বলতম সৃষ্টি। (সূরা নিসাঃ ২৬-২৮)

৬. হারাম কাজের নিমিত্তও হারাম

ইসলামের একটা মৌল নীতি হচ্ছে, যা হারাম কাজের হেতু, তাও হারাম। এভাবেই ইসলাম হারাম কাজ সঙ্ঘটিত হওয়ার কারণসমূহকেও হারাম করে দিয়েছে। কেননা এ কারণসমূহ বন্ধ না হলে আসল হারাম কাজটি অনুষ্ঠিত হতে কোনই অসুবিধা থাকবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়- ইসলাম জ্বিনা বা ব্যভিচার হারাম করেছে। এ হারাম কাজকে সহজ, সুবিধাজনক ও অনিবার্য করে দেয় যেসব কারণ, ইসলাম তাকেও হারাম ঘোষণা করেছে। এ পর্যায়ের কাজের মধ্যে রয়েছে নারীদের অবাধ-উন্মুক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল চলা-ফেরা, খারাপভাবে নারী-পুরুষের নিভৃত একাকীত্বে মিলিত হওয়া, অবাধ দেখা-সাক্ষাত, মেলামেশা, গোপন প্রেম-বন্ধুত্ব, নগ্ন ছবি, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও যৌন উত্তেজন গান-বাজনা ইত্যাদি। এর কারণে ইসলামী শরীয়াত-পারদর্শিতাগণ মূলনীতি ঘোষণা করেছেনঃ

‘যা যা হারাম কাজ ঘটায় তা-ও হারাম।’

এ প্রেক্ষিতে ইসলামের অপর একটি মৌল নীতিও বিবেচ্য। তা হচ্ছে মূল হারাম কাজ যে করে, কেবল সে-ই সেজন্যে গুনাহ্গার ও অপরাধী গণ্য হয় না। এ কাজে যে লোক যতটুকু সহায়তা যুগিয়েছে সেও ততটুকু মাত্রয় গুনাহগার ও অপরাধী গণ্য হবে- এ সহায়তা-সহযোগিতা বস্তুগতভাবে হোক কিংবা শাব্দিকভাবে। মূল হারাম কাজে যে যতটুকু সাহায্য করেছে, মূল গুনাহে সে ঠিক ততটুকুই অংশীদার রয়েছে। এ কারণে নবী কারীম সা. কেবলমাত্র মদ্যপায়ীর ওপরই অভিশাপ বর্ষণ করেন নি, সে সঙ্গে মদ্য উৎপাদক, ব্যবস্থাপক, বহনকারী, যার জন্যে বহন করা হয়েছে সেই সকলের উপর- এমন কি তার মূল্য গ্রহণকারীর উপরও অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। অনুরূপভাবে সুদ যে খায়, যে খাওয়ায়, যে তার দলিল লেখে ও সাক্ষী হয়, এ এসব লোকই অভিশপ্ত। অতএব এ কাজটি হারাম কাজের সহায়ক, তাও হারাম। আর হারাম কাজে যে-ই যতটা সাহায্য করে সে ততটা এ গুনাহে শরীক হবে, তা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

৭. হারাম কাজে কৌশল অবলম্বনও হারাম

যে সব বাহ্যিক কারণ মানুষকে হারাম কাজের দিকে টেনে নেয়, তাও যেমন হারাম, তেমনি গোপন করা- কৌশলের সাহায্যে কার্য সম্পাদনও হারাম। এ সব অপকৌশল শয়তানের প্ররোচনার ফল। ইয়াহূদীরা আল্লাহ্র হারাম করে দেয়া কাজ ও জিনিস কৌশলের মাধ্যমে হালাল বানিয়ে নিয়েছিল। এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য। নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেনঃ

.............. আরবী ...............

ইয়াহূদীরা যে কাজ করেছিল তোমরা তা করো না। আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তা সামান্য কৌশলের সাহায্যে হালাল করতে যেয়ো না।

আল্লাহ তা’আলা ইয়াহূদীদের জন্যে শনিবারে কোনরূপ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা কৌশল করে সে হারামকে হালাল বানিয়ে নিয়েছিল। তারা শুক্রবারে গর্ত খুড়ে রাখত, শনিবারে তাতে মাছ এসে জমা হয়ে থাকত আর রোববার দিন তারা তা ধরত। ওরা এরূপ কৌশল করাকে মোটেই অন্যায় মনে করত না। কিন্তু ইসলামী আইনবিদদের বিবেচনায় এরূপ করা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা আসলে আল্লাহ চেয়েছিলেন তারা শিকার কার্য হতে বিরত থাকুক- তা প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে।

কোন হারাম জিনিসের নাম বা তার বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্তন করে দিলে এবং তার মূল অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন না এসে থাকলে সে জিনিসটি হালাল হয়ে যাবে না এটা বরং হারামকে এড়ানর জন্যে একটা অপকৌশল মাত্র। লোকেরা যদি নতুন নতুন আকৃতির উদ্ভব করতে থাকে এবং সুদের ন্যায় একটা নাজায়েয কাজ করার জন্যে কৌশল অবলম্বন করে কিংবা মদ্যকে একটা ভাল নামে অভিহিত করে তা পান করতে শুরু করে দেয় তাহলেই তার হারাম ও গুনাহ হওয়ার কোনরূপ পার্থক্য সূচিত হবে না। রাসূলে কারীম সা. পূর্বেই সে বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে ইরশাদ করেছেনঃ

................. আরবী ...................

আমার উম্মতের মধ্য থেকে একদল লোক সূরার নাম পরিবর্তন করে তাকে হালাল করে নিতে চাইবে। (আহমদ)

লোকেরা যে নৈতিকতা বিধ্বংসী নৃত্যকে ‘শিল্প’ বা ‘ললিতকলা’ নামে অভিহিত করছে, ‘সূরাকে পানীয়’ বলছে, সুদকে মুনাফা (interest) নামে চিহ্নিত করছে, এটা কালের ঘাত-প্রতিঘাত ও আবর্তন-বিবর্তনেরই সুফল মাত্র নতুবা মূল কাজটির হারাম হওয়ার কোনরূপ পার্থক্য সঙ্ঘটিত হয়নি।

৮. নিয়ত ভাল হলেই হারাম হালাল হয় না

এ কথায় সন্দেহ নেই যে, ইসলাম শরীয়তী ব্যাপারাদিতে সদুদ্দেশ্য পরায়ণতা, দোষমুক্ত লক্ষ্য ও নিঃস্বার্থ মন-মানসিকতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। স্বয়ং নবী কারীম সা. বলেছেনঃ

............. আরবী .................

সমস্ত কাজের মূল্যায়ন হয় নিয়তের ভিত্তিতে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পায়, যা সে ইচ্ছা করে। নিয়তের কারণেই মুবাহ্ ও আদত-অভ্যাস পর্যায়ের কার্যসমূহ ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের কারণ হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। যে লোক খাদ্য গ্রহণ করে জীবন রক্ষা ও শান্তি অর্জনের জন্যে, যেন সে আল্লাহ্র জনগণের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়, তার এ খাদ্য-পানীয় গ্রহণও ইবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নিজের ও স্ত্রীর চরিত্র পবিত্র রাখা ও সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে যে লোক নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম কাজে লিপ্ত হবে, তার এ কাজও ইবাদত পর্যায়ে গণ্য হবে এবং সে সওয়াবের অধিকারী হবে। এ প্রসঙ্গেই নবী সা. বলেছেনঃ

............... আরবী ..................

তোমাদের একজনের তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম কার্য করাও এক প্রকার সওয়াবের কাজ। সাহাবী গণ জিজ্ঞেস করলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! একজন তার যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করল আর তাতেই সে সওয়াব পেয়ে যাবে? রাসূল বললেনঃ সে যদি হারাম সঙ্গমে লিপ্ত হতো, তাহলে কি সে গুনাহ্গার হতো না? অনুরূপভাবে সে বৈধ ও হালাল যৌন কর্মেও সওয়াব পাওয়ার অধিকারী হবে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসে আরও উদ্ধৃত হয়েছেঃ

................. আরবী .................

যে ব্যক্তি দুনিয়ার হালাল জিনিসসমূহ অর্জন করতে চাইবে স্বীয় আত্মমর্যাদা রক্ষা, স্বীয় পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণ ও নিজের প্রতিবেশীর প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার উদ্দেশ্যে, সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে এরূপ অবস্থায় যে, তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত অত্যুজ্জ্বল ও আলোকমণ্ডিত হবে। (তাবারানী)

এভাবে মুমিন ব্যক্তি যে জায়েয কাজই করবে তা ভাল নিয়তের দরুন ইবাদত হয়ে যাবে। কিন্তু হারাম সর্বাবস্থায়ই হারাম থেকে যাবে, তা যত ভাল ও পবিত্র উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, যতই বড় উত্তম ও উন্নত লক্ষ্য তার মূলে থাক না কেন। কোন উন্নত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে হারাম পন্থা গ্রহণ ইসলাম আদৌ পছন্দ করে না।

কেননা ইসলাম লক্ষ্যের উচ্চতর, মহত্তর হওয়া এবং তার অর্জনের উপায় ও পন্থার পবিত্র হওয়া- এ দুটিই কাম্য। উদ্দেশ্য সর্ব প্রকারের উপায় ও পন্থাকে বৈধ করে দেয়- এ সুবিধাবাদী নীতি ইসলাম মেনে নিতে আদৌ প্রস্তুত নয়। উপরন্তু সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্যে বহু সংখ্যক ভুল পন্থা ও উপায় গ্রহণের প্রয়োজন আছে বলেও ইসলাম মনে করে না। পক্ষান্তরে সঠিক ও নির্ভুল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্যে সঠিক নির্ভুল ও পবিত্র পন্থা ও উপায় অবলম্বন করাকে একান্তই জরুরী বলে মনে করে। কেউ যদি মসজিদ নির্মাণ বা জনকল্যাণমূলক কাজ করার উদ্দেশ্যে সুদ, ঘুষ, হারাম, খেলা-তামাসা, জুয়া ও অন্যান্য নিষিদ্ধ উপায়ে অর্থোপার্জন করে তাহলে তার এ ভাল উদ্দে্শ্য হারাম কাজের হারাম হওয়াটাকে পরিবর্তন করে হালাল করে দেবে না। কেননা ইসলামের উদ্দেশ্য, মনোভাব বা শুভ ইচ্ছা হারামের ওপর কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। নবী করীম সা. এ শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

.............. আরবী ..............

আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিসই কবুল করেন। ঈমানদার লোকদের তিনি সে আদেশই দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন, তাঁর নবী-রাসূলগণকে। বলেছেনঃ (কুরআনের আয়অত) হে রাসূলগণ! পবিত্র দ্রব্যসামগ্রী খাও ও নেক কাজ কর। তোমরা যা কিছুই কর, আমি সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (সূরা মুমিনূনঃ ৫১)

আরও বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আমাদের দেয়া পবিত্র রিযিকসমূহ ভক্ষণ করো। (সূরা বাকারাঃ ১৭২)

অতঃপর রাসূল সা. বললেনঃ

............... আরবী .................

এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথসফর করে। তার মাথার চুল এলোমেলো, উস্কো-খুস্কো, পদযুগল ধূলি মলিন। সে তার দুটি হাত উপরের দিকে তুলে বারবার দো’আ করে আল্লাহ, আল্লাহ! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছদ হারাম- হারাম খাদ্যে সে লালিত পালিত হয়েছে। এহেন ব্যক্তির দো’আ আল্লাহর কাছে কি করে কবুল হতে পারে? (মুসলিম, তিরমিযী)

তিনি আরও বলেছেনঃ

............... আরবী. ...........

যে লোক হারাম মাল সঞ্চয় করল, পরে তা দান করে দিল, সে তার কোন সওয়াব পাবে না। তার হারাম উপার্জনের গুনাহ্ তো তার উপর বোঝা হয়ে চাপবেই।

.................. আরবী. ...............

বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে যা দান-সাদ্কা করে, তা কবুল করা হবে না। তা থেকে সে ব্যয় করে তাতে বরকতও হয় না। আর যা পশ্চাতে রেখে যায়, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হয় মাত্র। সত্যি কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা’আলা অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা নির্মূল করেন না। বরং অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা দূর করেন। আর আসলে ময়লা-আবর্জনা ময়লা-আবর্জনাকে দূল করতে পারে না।

৯. হারাম থেকে দূরে থাকার জন্যে সন্দেহপূর্ণ কাজ পরিহার

দুনিয়ার মানুষের প্রতি আল্লাহর বড় রহমত হচ্ছে এই যে, তিনি হালাল যেমন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, তেমনি হারামকেও চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

তোমাদের প্রতি যা যা হারাম করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। (আল আন’আমঃ ১১৯)

কাজেই যা সুস্পষ্টরূপে হালাল তা করায় কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না। আর যা সুস্পষ্টরূপে হারাম, কোনরূপ উপায়হীন অবস্থা ভিন্ন সাধারণ ভাবে তা করার কোন অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। এতদ্ব্যতীত এ সুস্পষ্ট হালাল ও সুপ্রকট হারামের মাঝখানে সন্দেহপূর্ণ জিনিসগুলোরও একটা পর্যায় রয়েছে। এগুলোর ব্যাপারে মানুষ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। এগুলোর সন্দেহপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলিল-প্রমাণ অস্পষ্ট থাকে কখনও প্রাপ্ত অকাট্য দলিলটি প্রয়োগ করার ব্যাপারে অকাট্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না বলে মানুষ চরমভাবে সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হয়ে পড়ে। এসব সন্দেহপূর্ণ জিনিস পরিহার করাকে ইসলামে বলা হয় আল্লাহ-ভীতি, তাকওয়া, অন্যায় থেকে বাঁচার জন্যে সতর্কতাবলম্বন। তা পাপ পথ বন্ধ করার কাজ করে। মানুষকে তা নির্ভুল প্রশিক্ষণ দেয়, সঠিক পথে পরিচালিত করে। অন্যথায় মুনষ সন্দেহপূর্ণ কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে হারাম কাজের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। নবী কারীম সা. নিজেই এ মৌল নীতি ঘোষণা করেছেনঃ

................. আরবী .....................

হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। এ দুটির মাঝখানে কতিপয় জিনিস সন্দেহপূর্ণ। সেসব সম্পর্কে অনেক লোকেরই জানা নেই যে, আসলে তা হালাল না হারাম। এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন ও স্বীয় মান-মর্যাদা রক্ষার জন্যে সেসব থেকে দূরে থাকে, সে নিশ্চয়ই নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তন্মধ্য থেকে কোন কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়বে, তার পক্ষে হারামের মধ্যে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। যে ব্যক্তি নিজের জন্তুগুলোকে নিষিদ্ধ চারণভূমির আশে-পাশে চড়ায়, তার পক্ষে সে নিষিদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তোমরা শোন, প্রত্যেক রাজা-বাদশাহরই একটি ‘সুরক্ষিত চারণভূমি’ থাকে। আরও শোন আল্লাহ্র হারাম করা জিনিসগুলোই তাঁর সংরক্ষিত চারণভূমি। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

১০. হারাম সকলেরই জন্যে

ইসলামী শরীয়তে হারামের বিধান সাধারণ, নির্বিশেষ এবং সকলেরই জন্যে। কোন জিনিস এক দেশের লোকদের জন্যে হারাম আর অপর দেশের লোকদের জন্যে হালাল হবে কিংবা কৃষ্নাঙ্গের জন্যে নিষিদ্ধ হবে আর শ্বেতাঙ্গদের জন্যে তা অনুমোদিত হবে, ইসলামে এমনটা হতেই পারে না। কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর লোকদের জন্যে হালাল হবে আর অন্যদের জন্যে তা নিষিদ্ধ হবে ইসলামে তা-ও সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। ইসলামে পাদ্রী পুরোহিত পণ্ডিত বা রাজা-বাদশাহ-অভিজাত প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের জন্যে কোন বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। তারা নিজেদের বিশেষ মর্যাদার দোহাই দিয়ে একদিকে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করবে আর অপর দিক জনগণের ওপর বিশেষণ ধরণের আধিপত্য বিস্তার করে থাকবে, তার কোন সুযোগই ইসলামে দেয়া হয়নি। এ দিক দিয়ে মুসলিমদেরও নেই কোন বিশেষ মর্যাদা বা অধিকার। মুসলিমদের জন্যে একটি জিনিস হালাল হবে, আর অন্যদের জন্যে সে জিনিসটিই হবে হারাম ইসলামে এমন কোন বিধান আদৌ স্থান পায়নি। কেননা আল্লাহ তা’আলা তো নির্বিশেষ সমস্ত মানুষের রব্ব। অনুরূপভাবে তাঁর দেয়া জীবন-বিধান- ইসলামী শরীয়াত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্যে দিগ্দিশারী। কাজেই তাঁর শরীয়তের যে যে জিনিসকে হালাল করেছেন, তা নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্যে হালাল। পক্ষান্তরে যা যা হারাম করেছেন, তা সবই হারাম সকলের জন্যে এবং কিয়ামত পর্যন্ত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যেমন চুরি। তা সকলের জন্যেই হারাম। চোর মুসলিম হোক কি অমুসলিম- সব ক্ষেত্রেই সমান। চোরের পরিচয় যাই হোক তাকে হোক কি অমুসলিম-সব ক্ষেত্রেই সমান। চোরের পরিচয় যাই হোক তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে অনিবার্যভাবে। রাসূলে কারীম সা. নিজেই এ নীতির বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

................ আরবী ..................

আল্লাহ্র নামে শপথ! মুহাম্মাদ-কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে তাহলে তার হাতও কর্তিত হবে। (বুখারী)

রাসূলে কারীম সা.- এর জীবদ্দশায় চুরির একটি ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। তাতে একজন মুসলিম ও একজন ইয়াহূদীর ওপর সন্দেহ হয়। মুসলিম ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ইয়াহূদী ব্যক্তির ওপর দোষ চাপাতে থাকে, অথচ প্রকৃত পক্ষে মুসলিম ব্যক্তিই চুরি করেছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ্র কাছ থেকে ওহী নাযিল হয়ে নিরপেক্ষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং ইয়াহুদীকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়। ইরশাদ করা হয়ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا - وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا -

এ কিতাব আমরা তোমার প্রতি সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদের মধ্যে সে অনুযায়ী ফয়সালা ও প্রশাসন চালাতে পারে, যা আল্লাহ্ তোমাকে দেখিয়েছেন। তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে ঝগড়াকারীদের পক্ষে ঝগড়াকারী হবে না। আর সে লোকদের পক্ষে ওকালতি করবে না যারা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আল্লাহ খিয়ানতকারী ও পাপ-প্রবণ লোকদের আদৌ পছন্দ করেন না। (সূরা নিসাঃ ১০৫-১০৭)

ইয়াহূদীরা তাদের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্র কিতাবে অনেক রদবদল করেছিল ইচ্ছেমত। তারা এ সিদ্ধান্ত করেছিল যে, ইয়াহূদীদের প্রতি সুদ হারাম হবে তখন, যদি সে তার কোন ইয়াহূদী ভাইকে ঋণ দেয়। কিন্তু অ-ইয়াহূদীকে সুদ ভিত্তিক ঋণ দিতে কোন নিষেধ নেই, তা হারাম নয়। তাদের গ্রন্থে লিখিত রয়েছেঃ

তুমি তোমার ভাইকে সুদভিত্তিক ঋণ দিও না তবে ভিন্ন জাতির লোককে সুদভিত্তিক ঋণ দিতে পারে।

কুরআন মাজীদেও ইয়াহূদীদের এ দুষ্কৃতির উল্লেখ রয়েছে। তাতে বলা হয়েছেঃ

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

ওদের মধ্যে এমন সব লোকও রয়েছে, তোমরা যদি একটি মুদ্রাও তাদের কাছে আমানত রাখ, তাহলে তারা তা ফিরিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মাথার ওপর চড়ে বসবে। তার কারণ হচ্ছে, তারা বলেন, উম্মী (অ-ইয়াহূদী)- দের ব্যাপারে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। আর তারা বুঝে শুনেই আল্লাহ্র নামে এ মিথ্যা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। (সূরা আলে-ইমরানঃ ৭৫)

তারা যে আল্লাহ্র নামে মিথ্যার প্রচার করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা আল্লাহ্র বিধান ও শরীয়তের বিধান বিভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য করে না। বিশ্বাসঘাতকতাকে সব নবী-রাসূলের জবানীতেই আল্লাহ্ তা’আলা হারাম ঘোষণা করিয়েছেন। ইয়াহূদীদের এ ঝগড়াটা যে নিতান্তই হীন, নীচ ও সংকীর্ণ মন-মানসিকতার পরিণাম তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কোন আসমানী দ্বীনে তার একবিন্দু স্থান থাকতে পারে না। কেননা উন্নতমানের নৈতিকতা ও সত্যবাদ সব সময়ই মানবিক ও নির্বিশেষ হয়ে থাকে। তাই একটা জিনিস কারো জন্যে হালাল আর কারো জন্যে হারাম হতেই পারে না। যেমন আমানত রক্ষা। তা তাদের কাছে উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত ছিল বটে; কিন্তু নির্বিশেষে নয়। তা ছিল বিশেষভাবে তাদের নিজস্ব গোত্রের পরস্পরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু গোত্রের বাইরে ভিন্ন লোকদের সঙ্গে সব রকমের বিশ্বাসঘাতকতা শুধু বৈধই নয়, অত্যন্ত শ্রেয় কর্তব্য এবং প্রিয়।

এভাবে মানুষে মানুষে, গোত্রে-গোত্রে ও জাতিতে-জাতিতে বিভেদ সৃষ্টিকারী অনেক প্রাচীন ধর্মীয় ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতের প্রচলন রয়েছে সর্বত্র। এগুলো যেমন অমানবিক, তেমনি প্রকৃত যুক্তির কষ্টিপাথরে অনুত্তীর্ণ। অতএব তা পরিহার্য।

১১. প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে

ইসলামের হারাম করার ক্ষেত্র ও পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু তার পরও যা যা হারাম করেছে, তাতে অত্যন্ত কঠোরতা ও অনমনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে। হারাম কাজের দিকের প্রকাশ্য ও গোপনীয় পথসমূহও রুদ্ধ করে দিয়েছে। অতপর যা হারাম কাজের কারণ, তাকেও হারাম করা হয়েছে। যা হারাম কাজে সাহায্য ও সহায়তা করে, তার সুযোগ করে দেয়া, তাও ইসলামে হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে। কৌশল করে কোন হারামকে হালাল করতে চেষ্টা করাকেও হারাম করে দেয়া হয়েছে। তবে মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনের তাগিদকে ইসলাম অস্বীকার করেনি। মানুষের মানবিক দুর্বলতার প্রতিও একবিন্দু উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়নি। তাই প্রবল পরাক্রান্ত মাত্রার প্রয়োজন ও মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে- মৌল প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ হারাম গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে অনুমতিও অবাধ নয়, শর্তহীন নয়। প্রয়োজন পূরণ ও ধ্বংস থেকে বাঁচার মৌল লক্ষ্য মাত্র। এ কারণে আল্লাহ্ তা’আলা মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের গোশত খাওয়া হারাম ঘোষণা করার পর ইরশাদ করেছেনঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

যে ব্যীক্ত নিরূপায় হয়ে যাব, েসে নিজে ইচ্ছুক সীমালংঘনকারী না হয়ে যদি ওসব থেকে কিছু পরিমাণ ভক্ষণ করে, তাহলে তার কোন গুনাহ্ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াবান। (সূরা বাকারাঃ ১৭৩)

আল্লাহ্ তা’আলার কুরআনে এ অনুমতির কথা বারবার ঘোষণা করেছেন। আর এ কথা থেকেই ইসলামী আইন পারদর্শিগণ এ মূলনীতি গ্রহণ করেছেনঃ

‘প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকেও বৈধ করে দেয়।’

কিন্তু এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, এসব কয়টি স্থানেই নিরুপায় ব্যক্তির জন্যে ‘ইচ্ছুক ও সীমালঙ্ঘনকারী না হওয়ার’ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তার অর্থ এই যে, নিরুপায় হয়ে গেলে, হালাল খাদ্য না-পাওয়া গেলে, ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণবায়ু উড়ে যাওয়ার আশংকা তীব্র হয়ে দেখা দিয়ে তখন ‘হারাম খাদ্য খাওয়া যাবে বটে; কিন্তু তার প্রতি লোভ, কামনা, স্বাদ-আস্বাদন ও তৃপ্তি অর্জন লক্ষ্য হতে পারবে না। আর দ্বিতীয়ত তা খেতে গিয়ে ন্যুনতম প্রয়োজন পরিমাণ খাওয়া যাবে, উদর পূর্তি করে খাওয়া যাবে না। এ শর্ত থেকে আইনবিদগণ আর একটি মূল নীতি নির্ধারণ করেছেন। আর তা হচ্ছেঃ

................... আরবী. ...............

প্রয়োজনই তার পরিমাণ (বা পরিমাণের সীমা) নির্ধারণ করে।

মানুষকে প্রয়োজনের নিকট নত হতে হয়, একথা ঠিক। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মানুষ প্রয়োজনের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে দেবে, নিজের সত্তার রশি তার হস্তে সপে দেবে। তাকে তো হালালের সাথেই জড়িত হয়ে থাকতে হবে। তারই সন্ধানে তাকে দিন-রাত ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হবে। প্রয়োজনের কারণে নিষিদ্ধ জিনিস সাময়িকভাবে ও ন্যূনতম প্রয়োজন-পরিমাণ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাকেই যেন চিরদিন আকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা না করে এবং স্বাদ-আস্বাদনে নিমগ্ন হয়ে না পড়ে, তার প্রতি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্তই আবশ্যক।

প্রয়োজনের তীব্রতার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে ইসলাম তার মৌল ভাবধারারই বাস্তবতা প্রমাণ করেছে এবং তার নিজস্ব নীতি ও আদর্শের দৃষ্টি খুব সহজতার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এ থেকে আল্লাহ তা’আলার এ ঘোষণার সত্যতাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছেঃ

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সহজতা রক্ষা করতে চান। তোমাদের প্রতি কোনরূপ কঠোরতা করার তার কোন ইচ্ছাই নেই। (সূরা বাকারাঃ ১৮৫)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট ও সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ করতে চান না। বরং তিনি তোমাদের পবিত্র পরিচ্ছন্ন করতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত দান সম্পূর্ণ করতেই ইচ্ছুক, যেন তোমরা শোকর কর। (সূরা মায়িদাঃ ৬)

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا

আল্লাহ্র তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। কেননা মানুষ তো দূর্বল অক্ষম সৃষ্টি হয়েছে। (সূরা নিসাঃ ২৮)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবনে হালাল-হারাম

- খাদ্য ও পানীয়

- পোশাক ও অলংকার-সৌন্দর্য

- ঘর-বাড়ি

- উপার্জন ও পেশা

মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবনে হালাল-হারাম

খাদ্য ও পানীয়- বিশেষ করে পশুকুলের মধ্য থেকে খাদ্য গ্রহণ ব্যাপারে প্রাচীনতম কাল থেকেই জাতিসমূহের মধ্যে মতবিরোধ বা মতপার্থক্য চলে এসেছে। কোন্ কোন্ জিনিস জায়েয ও বৈধ এবং কোন্ কোন্ জিনিস নয়, এই নিয়েই মতবিরোধ দানা বেঁধে উঠেছে।

উদ্ভিজ খাদ্য ও পানীয়র ক্ষেত্রে মতবিরোধ খুব বেশি এবং ব্যাপক নয়। ইসলাম মদ্যপান হারাম করে দিয়েছে, তা আঙ্গুর দিয়ে বানান হোক, বা খেজুর, যব কিংবা অন্যকিছু দিয়ে। অনুরূপভাবে যেসব জিনিস মানুষের বিবেক-বুদ্ধি বিকৃত করে দেয় অথবা কোনরূপ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, আর যা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর তা সবই হারাম।

তবে পশু জাতীয় খাদ্যের ব্যাপারে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে তীব্র মতবিরোধ রয়েছে।

ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে পশু যবাই করা ও খাওয়া

ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ধর্মবিশ্বাসী ও কোন কোন দার্শনিক মতাবলম্বীদের দৃষ্টিতে পশু যবাই করা ও খাওয়া তাদের নিজেদের জন্যে হারাম। উদ্ভিদ বা শাক-সব্জিই তাদের একমাত্র খাদ্য। কেননা তাদের মতে পশু যবাই করা নিতান্তই মর্মান্তিক ও নির্দয়তার কাজ। ওদেরও বাঁচার অধিকার আছে এবং সে অধিকার থেকে বঞ্ছিত করা যেতে পারে না।